1�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:31:47.27

�@�הn�䍑�_�̓S�A�E�����̃X���ł��B

�y���@�q�z

�E�R���I���t�ɂ́A�Õ����オ�J�n���Ă����B�i��10,FAQ10,43�j

�E�Õ��o�����i�K�ŁA�ߋE�������𒆐S�ɗK�͂̐����A�����`������n�߂Ă����B�i��2,4�`6�j

�E�k����B�����p�ݒn��́A���ɂ��̐����A���̎P���ɂ������B�i��7�j

�䂦�ɁA�`�����ږ�Ă̓s���������̂͋E���ł���B

�@�הn�䍑�_���������E���Ō����Ȃ̂Ń��}���͂���܂���

�@���҂̊ј^�������A�X�Ȃ�^����T�����܂��傤�B

�O�X��

http://2chb.net/r/history/1549730950/

���O�y �v�@�| �z�@�@�i�@>>2-12�Ɋe�_�A����ȉ���FAQ��t���@�j

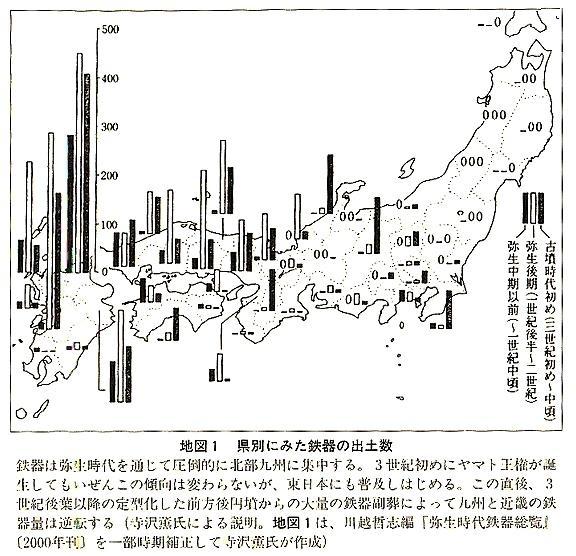

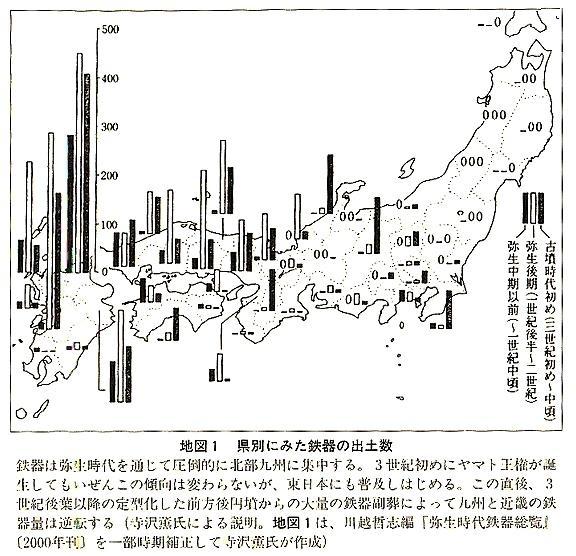

�@㕌���Ղ̔��@������A�����ɂ͐����{�̍L��ɉe���͂��������@���I�w���҂��N�Ղ��Ă���A����͊e�n�̎ɋ������ꋁ�S�I�ɏW�ꂽ���͊�Ղ��������ł������ƍl������B

���̎��S�����͂R���I���t�Ƃ݂���B�E���ɒ����������}���ɐZ�����鎞���ł���B

�@������`�l�`�̋L���ƑΏƂ���ƁA�����R�Õ��̔푒�҂��`�l�`�ɋL�ڂ��鑂鰂ɔږ�ĂƌĂꂽ�l���ł���A㕌����הn�䍑�ɂ������`�����̋{�a���ݒn�ł���Ɠ���ł���B

�@�Q���I�̒n���K�͓I���≻�́A�_�Ɛ��Y�͂���������Љ�I���v����w���I�n�ʂ��߂�͏o�W�c�̐���������ɑ��i���A�퐶�I������J���I�������߁A���ˉ��������u������o������B

�@��������A�퐶���u��̋��剻�������Ȓn�悱�����A�퐶�Љ�ɌÕ�����ւƌ������\���ω��̒������n��ł���A�R���I�ɔ����I�ɍL�扻����G������Ƃ̒��j�ł���B���R���ω��ɋN������Љ�\���ω������ۂƂ���㕌��ɋÏW�����������ƌ�����B

�@�`�l�`�ɋL�ڂ��ꂽ�ږ�Ă̊������Ԃɑ������鏯�����s���́A�E���l���̓y�킪�Q�i�I�ɖk����B�ɗ������Ă��鎞���ł���A���Ƃɓ߉ϔ�b�n��ւ̐l���������}�g�債�Ă����B

�@�����p�f�Ղ��ΊO���̎���ɖ��o�邱�̎����ɂ́A�����{�e�n�̐l�X���ؐl��y�Q���l�ƒ��ڌ��ɂ����Ղ�����i�K�ƂȂ��Ă���B

�@���ł��������{�����؎Љ�ƓԂ̍������ĊJ���������A���̊O�I�h���ōł��ω��̐������n�悱���������̘`���̒����ł���B

�@�`�l�`�q�ׂ�Ƃ���́A�R���I�O�����ɑ�鰂ƒʌ������`�̏����͂ǂ��ɂ����ł��낤���H

�@����͍���s㕌��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B 2�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:01.09

���P�i�������s�j

�@�ޗnj�����s�ɏ��݂���㕌���Ղ��Q���I���ɐl�דI�E�v��I�Ɍ��݂��ꂽ�O�㖢���̋�����J��Ԃł���A�܂��k����B���܂ޗe�n�̕�������e���Z�����A�����đS���ɔ��M���钆���I�ȏ�ł��������Ƃ́A�g�ɒm���Ă���B�i��2,FAQ38�Q�Ɓj

�@���E㕌��w�߂��ɓ�������ɕ������A�����Čv��I�Ɍ��z���ꂽ��^�����Q�i�S���܂Ŕ����ς݁j�́A�R���I�O���̂��̂ƌ������\����Ă���B

�@���و�͍���������݂̂ł�����150m�A��k100m�O��̋K�͂������A�召���ꂼ��\���E�@�\���قɂ��镡���̌��������`�̍��Ɉ�ㅂ���Ă���A�d�v�ȌÓ��Ƃ��Ēm�������ɐږʂ��Ă���B����ɔ䌨������̂́A�퐶����ɑ��݂��Ȃ��͖̂ܘ_�̂��ƁA����܂Ō�������Ȃ��B��^�����̖T�i��^���J�y��SK-3001�j�ŏ@���I�s�����s��ꂽ���Ղ��������ꂽ�B

�@���̌����Q�́A�ʒu�W���猾���ĎO�֎R�y�є����R�Õ��Ƌٖ��ȊW�����@�����B�����p��̎����Ɣ����R�Õ����݊J�n�̎������߂����ƁiFAQ10�Q�Ɓj�����Ă���ƁA�O�֎R�ƊW�̐[���@���I�w���҂������ɌN�Ղ��A����ɔ����R�Õ��ɑ���ꂽ�ƍl����͍̂����I�ł���B���̑�^�����Q�Ɣ����R�Õ������ď���̈ʒu�W�́A�g�|���W�[�I�ə��z��鋎R�˂�z�N������B

�@�����R�Õ��́A���{�L��e�n�̑����ԓI�ɏW����^���Õ��̚���ł���A�������}�g�����̏��㉤��ƍl�����邪�A�푒�҂������ł���Ƃ����`���ɂ��M�ߐ��i���R�Q�Ɓj������@

�@�T���A���̑����̑��ԓI���i���珉�����}�g�����̏��㉤�͊e�n�̎Ɂu�����v���ꋁ�S�I�ɏW�ꂽ���͊�Ղ����҂ł���A�������ƍl������B���̎��S�����͂R���I���t�iFAQ30�Q�Ɓj�ł���B

�@���̒n�ɁA�����═��A�V���ȓy�؋Z�p��G��I�n�C����(FAQ21�Q��)�A�ɑ��݂��Ȃ������A���̉ԕ���(����2015)�ȂǁA�����������}���ɐZ�����鎞���́A��鰐W�ƒʌ����������Əd�Ȃ�B

�قړ�����j���ł���鰏����Γ`�`�l���i鰎u�`�l�`�j�̋L���Ə�L�̍l�ÓI��������ˍ�����ƁA�����R�Õ��̔푒�҂͑�鰂ɔږ�ĂƌĂꂽ�l���ł���A��2�`8�ɏڏq����Ƃ���A����㕌��������̏��s�ł���B

3�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:20.65

���Q�i�����R�Õ��Ɍ��鋤���̍\���Ɛ����I�l�b�g���[�N�̌`���j

�@�O�f�̑�^�������p�⎞�ɉ�̂��ꒌ�܂Ŕ�������ēP������Ă��邱�Ƃ́A�㐢�̑J�{�Ƃ̊֘A���l�����邪�A���̋{�̂�����ɏƂ点�A�����̎�̎����ɔ����p��ƍl���邱�Ƃɍ�����������Ƃ�����B���������āA���̌����̎�l�̊��������͔ږ�ĂƏd�Ȃ�B

�@�܂��A�����R�Õ��͂��̌����̐^��Q���i鰎ځj�ɗ��n���A������i����j�Ō����ȂNjٖ��ȊW��L���Ă���A���̌����̎傪�푒�҂ł���ƍ����I�ɐ��F�ł���B

�@�����ɂ�鑊�����������m���ȎЉ�ɂ����āA����̎���s������q���͎���p�����̌��F�E���������V���̏�iFAQ26�Q�Ɓj�ł���B���̏�Ō�������Ă���e�n�̑����́A����Ή����̒��ɂ�����e�n�̉e���͂̃o�����[�^�ł���B

�@�܂�A㕌��ɒa��������^���O����~���̂�����́A�������ꂽ�����߂��錠�͍\���̕\�ۂ��郂�j�������g�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����Ĕ����R�Õ��ȍ~�A�Õ��̒z����拤�L���A�������Ƃ̍��i���`������B

�@㕌��̎���A����ɉ����Čn���I�ɓW�J����剤�拉�Õ������n��I�Ɍ��Ă��A�����R��Ƃ��Đ��a�ˁA�s���R�A�a�J���R�Ɩ��m�ȘA�������F�߂��A��A�̐������K�͂ő��݂������Ƃ�����B�����̑剤�拉�Õ��Ƃ��ꂼ��z���������L���A�P���Ȑ�����ŏk�����ꂽ���Õ����A�S���ɓW�J�i�V�c1999�j���Ă��邩��ł���B

�@�z�����̋��L�́A�n���I�W�c�Ԃ̑��̌����ɂ����鑊�ݏ��F�W����Ƃ����A�[���I�e�q�����͌Z��I�����͊w�W�������Ă���ƍl�����A���ꂪ�d�w�I�Ɋe�n��ԗ����Ă�����ώ@�ł���B

�@���̌X�̕R�т̏W�ς��A���ߓI�S���x�z����}�����ȑO�́A����ɂ͊e�n�̎������������č���������ȑO�́A�`���̐����I���i�ł���B�����ł����d�w�I�Ƃ́A�Ⴆ�Α剤���Õ���4/9�̒z���������Õ��ɂ����ẮA�剤��2/3�̗͊W���������A�X�ɂ��̑��2/3�̗͊W��������悤�ȊW���Ӗ�����B

�T���A�剤��4/9�ɑ��Ē��ڎw���͂�����̂łȂ��A2/3���ʂ��ĉe���͂��s�g����悤�Ȍ`�Ԃ̍��ƌ��͍\���ł���B

�@���̎n���_���A�����͖��`�ł���n��I�����W�c�Ԃ̐����͊w�W������E�\�ۉ����Œ艻����鎞���A�T���@�\�I�ɂ͖��g�D�ŏ��㍑���̌l�I�J���X�}�Ɉˑ������v�����ƒi�K�i�������j���爽���̐����I�@�ւɂ��^�c����鏉�����ƒi�K�i�Õ�����j�ւƈڍs�������A�T���z���O���ɂ���Ƃ݂邱�Ƃ��o���悤�B

4�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:38.66

���R�i�����Ɍ����锢���R�Õ��̓��ِ��j

�@���̍s���R�A�a�J���R���Ƃ��ɒ鉤�˂Ƃ��ē`������A�����ƋK�͓I�ɓ����ł��锢���R���܂��u���ˁv�̖����`�����Ă���ɂ��S��炸�A�鉤�̛H�̕�ɉ߂��Ȃ��ƋI�ňʒu�t�����Ă���B

�@���̂��Ƃ́A�z���H���̑�K�͂���_�Ɛl�̋��Ƃɂ��z���Ƃ�����b���Љ��Ă��邱�ƁA�A�����ꂪ�I�̎��^����B��̗˕�z���L���ł��邱�Ƃ������Ċӂ݂�A�I�Ҏ[���́A�s���R�y�яa�J���R�̋K�͂�F�����Ă���ǎҎ��_�ɉ����āA���炩�ɕs���R�ł���B

�@�����R�A�s���R�y�яa�J���R�́A�Ⴆ�ʒu�W�y�ђz���N��̘A�����Պʼn߂��悤�ƁA���̈��|�I���ʂɂ����āA�����i�̎匠�҂��A���I�ɑ��݂����Ɛl�X�Ɉ�ەt�����ɂ͂����Ȃ��B

�@��������A��O�̎����Ƃ��ē��Y�˕���������Ă���ǎ҂ɂƂ��ċI�Ҏ[���_�Ŕ����R�Õ��̔푒�҂ɐ��_��i�s�ƕ��Ԓj���鉤���푒�҂Ƃ��ē`������Ă����Ȃ�A���s�̂悤�ɉ��ς��s�����Ƃ͍���ł��낤�Ƃ������ƁA�����Ĕ푒�҂ɂ��Ă̓`���������Ȃ��ꍇ�����s�̂悤�ɐV�K�n�삷�邱�Ƃ�����ł��낤�A�Ƃ������Ƃł���

�@�܂��A�����O�֎R�`���̗ތ^�v�f�ɂ��ċL�Ƃ̑���_����l����ƁA�㐢�ɓ��W��������ē��n�̐��͎҂ƂȂ����ƍl������O�֎��̎n�c杂ȂǂR���I�̎j���Ƃ͖��W�ȗv�f����A�̒n���N��杓��ƂƂ��ɐڍ�����Ă��邱�Ƃɂ͋^���Ȃ��B�O�֎R�`���ތ^�̐_�����b��V��ː_�b�ȂǁA�t�����ꂽ�^���̔Z���ȗތ^�I��������������ƁA���ψȑO�ɑ������Ǝv����`���̎c�������������яオ���ė��悤�B

�@�T���A�蔒���˂Ɏ��肳�ꂽ���a�˂Ȃǂ�薾�m�Ȍ`�ŁA�푒�҂��j���̒鉤�łȂ����Ƃ������`�����I�Ҏ[���ɂ����Ă����������Ȃ��������Ƃ��đ��݂����ƍl���邱�Ƃ��o���悤�B

�@�����푒�҂̂��̂Ǝ��肳��Ă��鑼�̋���Õ��ɂ́A���ÕP�i���_�@�A�i�s�\���j��蔒���i�p�̍@�A�Y���E�s�ӑ��j�Ȃǐ��Ƃ̌����I�p�����ɋ^�`�̂���剤�ɐ�������t�^���Ă���z��҂̂��̂Ȃǂ��ڗ��B�����́A�А_�i�_���j�Ȃǖ{�l���剤�����Ƃ����҂̂��̂�����B�����̐��i�Ɣ�r���Ă��A��͂蔢���R�̈ʒu�t���͈ٗ�ł���B

�@�I�̂��邷�p�\���̘`���ł̋t�]�폷�Ɋ֘A���āA�֗]�F�V�c�˂Ɣ��˂̓���o�ꂷ�邱�Ƃ��������A�����ē��ݍ���Ō����A�����R���l�Êw�I�m�����琄�@�����Ƃ���̎n�c����I�ȑ��݂ł��邱�ƁA���ޏ�����ł���Ƃ������Ƃ��A�����̖��O���m�����Ă���A�I�Ҏ[�����̐������������₂���Ȃ������Ƃ����������琬�藧�]�n�����낤�B

5�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:57.93

���S�i㕌��̒n���I�Ӗ��Ƙ`���̌`���j

�@㕌��͓��R�ƎO�֎R�œޗǖ~�n���k�ɓ��鉡�f���̓��[�߂��ɐ�n����B���̒n�͑��p�����a���k�サ�����˓��q�H�̏I�_�ɂ��āA�����X���o�R�ňɐ��_�o��͌��t�߂��瓌�C�q�H�Ɍ������N�_�ł���B

�@�����ɏ���ɖʂ��A�k���E�R�A�ɂ��������ʂ̗v�Ղł���B�T���A�O�֎R�������h�}�[�N�Ƃ���҂Ɋ֍ǂ̐_���J��n�ł���A�Â�����s�����B

�@�АM�ނ̗����搧�̏�������A�퐶����̖k����B�ł͑ΊO���͂œˏo���������̋��S�����������Ƃ��������Ă���A���̂����ɂ͒������АM����Ɛ�I�ɓ��肵�z�z���邱�ƂŁu�`���v�I�Ȑ����I�Z�܂�����o�����߂��Ɍ������҂��������B

�@�������Ȃ���A���ƌ`���ƌĂׂ鐅���Ɏ���ʂ܂ܐ��ނ��A�ŏI�I�ɂ͂Q���I���̑嗐���A�������АM�����胋�[�g�̓r����ȂāA���̗ɂ����鋌���E�̒����͕����B

�@����āA�C����������ɋN������Љ�s���̒��É��Ɛ����I���S�͂̑r���ɂ�镴���̉����ړr�Ƃ��āA���̒n㕌��ɐV���Ȓ����̒������\�z����A�{�i�I�ȍ��ƌ`�������ɏA���B

�@�����Ƃ́A�e�n�̑����ԓI�ɏW����^���O����~���ɕ\�ۂ���邱�ƂɂȂ鐭���I�W�ɂ����鋁�S�I�W��̏�Ԃ��A�����̒����̌�b�ŕ\���������̂ɑ��Ȃ�ʂƎv����B�����炭�͓����ɒ���̒�ł��������ꂪ�A�������̈АM�����^�ƍ��J�̋K�i���ɕ\�ۂ����Ԃ̃����P�[�W�̊j�ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@����͎ƎX�̑��̌������d�w�������`�Ԃ��Ƃ�A����̑O����~���z����拤�L�Ɍq�����Ă����c�`�ƂȂ�B

�@��^���O����~���ɂ����鑒���́u���ԁv���v�f�̒��ŁA�ˏo���Ă���̂͋g���n���ł���A�k���������ѓO���Ă���E���\�g���͑������猩���������̐����Ƃ�����B

�@���Ƃ��E����u�l�����̕����I�Ĉꐫ�́A�𗬌��E�ʍ����Ƃ��ēZ�܂肪���݂������Ƃ�����

���̊��p�������Ƌg�����j�Ƃ��鐣�˓����Ƃ̍���́A���{���������c�т��闬�ʑ哮�����`�����A�����I�ɘ`�����̋A�����������Ƃ������悤�B

�@��i�ŐG��鏊�̊��≻�ɂ��C�����ቺ�ŁA�����̍��u��̍`�p�W�����p�₵���`�����v���ċ@�\�ቺ�𗈂��������{�C�q�H�ɑ��āA���˓��q�H�̉��l�͑傢�ɏ㏸���Ă����B㕌��ɒa�����������̓����ł��鋁�S�����A���̗��ʎx�z�̐����܂������̂ł��낤�B

�@���̈Ӗ��ŁA�`�l�`�ɓo�ꂷ��`�̍������Γ`���Œ��������ʂ�ʐM�Ɍ��y���Ă��邱�Ƃ́A���ڂɒl����B

�@�������}�g�����̐��i���A�A���t�B�N�`���I�j�[�ƒʏ��A���̗��ʂ��痝�����邱�Ƃ́A�L�v�ł���B

6�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:34:18.30

���T�i�`���̌`���ƋC��ϓ��j

�@�P�ɁA��d������͂Ƃ���E���n�Z�����k����B�ɈڏZ���𗬂��Ă���Ƃ݂����

�@�Q�ɁA�͓��Ƌg���̌𗬂̐[��

�@���̂Q�_���ӂ݂�A���C�n���i�����j�ɂ��e���͂����@���I�w���҂��A㕌��̒n�ɒn��ԕ�������̋@�\�Ƃ��ėi���������͂̒��j���Ȃ��̂́A�ėI���ՖԂ̍č\�z�Ɗg���ړr�Ƃ���A���˓��̊C���ʂ��x�z��������̗��v�����̂ł��낤�B

�@�����ɂ���Ēn���I�R�т̈�����L��̃v�����Ƃ��a�������B���̐��n�i�K�ł��낤�R���I�O�����ɂ́A�l������L���铝���@�\��s��̓����A�ʐM�Ԃ̐����Ȃǂ��ώ@����Ă���B

�@���ꂪ�X�Ɍl�I�J���X�}�̎������_�@�Ƃ��āA�z���O���ɁA�@�։����������V�X�e���̃t�F�C�Y�ւƐi�ނ̂ł���B

�@�Q���I�́A�Y�f�N��̊r���Ȑ��Ȃǂ�������z�����̕s�����ȏ����Ď���Ƃ���A���≻���i�����ł��邱�Ƃ��m���Ă���B

�@���̊��≻�́A���E�I�Ȋ����e�ʗ͂̒ቺ�ƂȂ��āA���鍑�̎�̉�������Â���_���̔敾�i���U���܂ށj��k�������̓쉺�������N�����Ă���A���I���t�̒����͓V���嗐�̎����ƂȂ���

�`���������̎����ł���B

�@���≻�ɂ��C�ނ́A���u�̔��B���ĊJ�����A���g���Ɉ��肵�Ă������u��ɓW�J���Ă����������̊C�l�W����p��ɒǂ����݁A���`�̋@�\�ቺ�Ƒ��ւ��č������ʖԂ̍ĕҁi�����{�C�q�H�̐��ނƐ��˓��q�H�̗������܂ށj�𑣂����B

�@�퐶�Љ���I���Ɍ����ē]�g�������Ă����C��ϓ��̑����Z�ł���B

������ȊC�ފ��ɂ͖��╨���w���A���g�ȊC�i���ɂ͈╨���N���X�i�w�����݂Ɍ`������Ă���A��Ղ̏�������������B�i�b��2008�j

�@�N���X�i�w�̎����͖퐶�O���`�����E�퐶�I���`�Õ��O���E�Õ�����`�ޗǎ���ł���A���̍��Ԃɋ��Ԃł��閳�╨���w�̎���������B

���������Y��ՁA�R�����L�Y�S���̕l��ՁA�y�䃖�l��ՁA�g����

�������V����ՁA�������ՁA���V����ՁA�䏰�������

���茧�ܓ��̉F�v������ՁA���]�s��l���

���������F�h�`��ՁA��q�����m�����

���Ő��������m�F���ꂽ�B

�����̎����́A���[���V�A�嗤�̊��≻�ƈ�v����B

7�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:34:39.26

���U�|�P�i���R���Ɖ����\������݂����ƌ`�����Љ�̓��ԁj

�@�������A���≻�ɑΉ����鐶�Y�͊m�ۂƂ����Љ�I�K�v�����A�J���⎡���E���̕���ő�K�͊J���s�ׂ��s���ɑ���J���͂��ʂɒ����ł���悤�ȋ����I�Ȓn���^��a�������������B

�@����́A���u��̋}���ȋ��剻�E���ˉ�����M�m�ł���B��������A���ˉ��̉��������n��ɂ͋}���ȒE�퐶�̎Љ�\���ϓ����N�����Ă���B

�@���I�ȋ�̗�Ƃ��ẮA������Ɍ������s����ȋC��z���鎞���A�g�����암�ő̌n�I�ȗp���{�݂��������K�͂Ȑ��c�J�����A���ˉ����ꂽ��K�͂œ��O�Ȗ����Ɍ���АM��n�ʂ�t�����ꂽ����̐l�X�̐͏o�Ƌ����I�ɐ��N�i����2014�j���Ă���B

�@�͏o���ꂽ����҂ւ̈АM�t���̏ے��Ƃ��āA���j�������g�ł��镭�u��ɕt�т�����̂Ƃ��āA�{���I�Ɍl���g�̂ɑ������镨�i�ɗR������АM���ɂ͐e�a�������锽�ʁA�l���L�ɓ���܂Ȃ��y��^�����Պ�͑O�r�������̂Ɛ��@�����B

�@����ɓ����Ċ��ɑޒ��ƂȂ��Ă�����^�̕���^�y�ъy��^������J�́A���L�͂Ȓn�擝�����ے�����Љ�I�j�[�Y�̍��܂肩��A���̖������������̍������˕��u��ɂ���đ�P����A���̎Љ�I�g�����I���Ɍ������B

�@�₪�Ēn��ԓ����̑j�Q�v���ƂȂ肤��Պ�̐��i�̍��ق��̏ۂ���K�v����A����^�̎��������������ʂɁA�y��^�̒������l�̑��`�I���������w�ɓ������Ĉ����p����A�Õ����J�̕t�їv�f�ɗ����i�g�c2014�j�����B

�@���߉������������̏ے��Ƃ��āA���^�ʼn����̂��铺�V�݂̂��V�퉻���ČÕ�����Ɉ����p�����B

�@���`���a��͎�ɐe���W�c��Ƃ��ċߋE�E���C�𒆐S�ɕ��z���A�~�`���a��͐͏o�w�̕搧�Ƃ��ĉ��R�ɕ��z�������A���̋��E�ł����d���ŗ��҂����������B

���̉�����ɁA�~�`���u��͖퐶����ɐےÁE�d�����爢�]�d�E�ۉ͐�E�O�g�암�E��a�R��A�ߍ]�ւƓW�J���A�����t�ɂ͎��a����������ω������ˏo���t���~�`���u��Ƃ��Ċ��p�n��y�ё�a�~�n�ɂقړ����W�J���A���ꂪ��a�ŋ��剻�̉�������O����~�`���u��Ɍq����B

�@��̕����̋��������d���őO����~�^���u��ƕ��`���a��̊Ԃ̊K�w�����������A���ꂪ�O����~�^���u�拐�剻�̗v���ƂȂ��Ċg�U�����\��������B�Ӊ����Ŕh�����������̕ω����A�E���Љ�����ɂ��i�s���Ă����K�w����������`�Œ��S���ւƃt�B�[�h�o�b�N���ꂽ�̂ł���B

�@���̕搧�̐����ߒ��ɂ́A�������y�킪����Z�@�A�Đ����@�Ƃ��ɍݒn�ȊO����̉e�����Z�@�̈ꕔ��������ĐV���Ȍ^����n�o���Ă��邱�Ɓi���F2006�j�Ƃ����ʂ�������������B

8�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:03.65

���U�|�Q

�@���ˉ��̐i�s����M�m�����Љ�\���ω��͊e�n��ŊT���������J�̏I���Ɗ�����ɂ��Ă��邱�Ƃ��m���Ă��邪�A���ƋE���Ƃ��ɑ�a�Ɋւ��Ă͗�O�I�ɁA�������J�̏k���ƍ��˂̔����i���j�������g�Љ�̓����j�ɑ傫�Ȏ��ԍ�������B�ނ��덂�ˉ��ɑウ�đ�u�l�����L�͈͂ɐĈꐫ�����Ă���悤�Ɍ�����̂��E���̓��ِ��ł���A�������͓I�Ȋj�̌��o���ɂ����퐶����E���Љ�̓����̉𖾂��҂����B

�@�����I�ϓ_����́A�퐶�Ζ_���������瓺�����z�������ċE����u�l���ƁA�ߐ��E���̑O�g���A�ȂƂ��Ċ��p����j�Ƃ��������˓���ㅃG���A���`�����Ă���B

�@�����ŏg�Ɏw�E�����E���퐶�Љ�̋ώ����̒�����}���ɋ���O����~���ɂ݂錠�͏W�����N�N�������Ƃ́A�ߑ�̃|�s�����Y���ɂ��ʂ�����̂�����B���͂̈�ǏW���ƌ������A��҂��ˏo�E�u�₷�邱�ƂƑ��҂��ώ��ł��邱�Ƃ́A�Η��I�Ɍ����Ă��̎��ǂ�����������̂ł���B

�@����A��B�ō��ˉ����N����Ȃ������̂́A���̐�i�����Ђ����Ē��ԊK�w���x�T�ŗL�͂ȎЉ�\���ł������ׂɁA�ˏo�������͂̔����ɑ��ĝy�I���傫��������ؓI�ł��������Ȃł���ƍl������B

�@���̊��≻���߂���ƁA���̌Õ���������J�n����܂ł̊ԁA���u��ɂ͍ĂуN���X�i�w�̌`�����n�܂�A�W�����Đ�����B�@���I���Ђ������͂��s�g�ł����w�i�ɂ́A���̂悤�Ȉꎞ�I���g���ɂ��Љ�s���̒��É��Ƃ�������������A�C��ϓ������J�҂̑��݊�����������Ӗ��ŗ\�蒲�a�I�ɓ������\��������B

�@���̃N���X�i�w���̈╨�ɋ�������̂��������s���̓y��ł���B

9�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:27.12

���V�i�k����B�ɂ�����l�̈ړ��Ɛ����I�����j

�@�R���I����������I�̎��ԕ����������s���ƌĂ�A�ږ�Ă̊������Ԃ��c�O�|���I�ɂ���ƊT�ˏd�Ȃ�B

�@�k����B�ŏo�y����y�Q�y��͏������s�����s�[�N�Ɍ����A�y�t�� IIB�i�z���O�V���`�z���h�Ñ��j���ɂ͊m�F�Ⴊ�Ȃ��i�v�Z2007�j���Ƃ��m���Ă���B����͒�؊��i���v�y�QIV���j��E�����y�Q���ċ����i���y�QV���j�Ɋ����ȑΊO������W�J�����̂��}���ɐ��ނ���A�Ƃ������������A���^�C���ɔ��f���Ă���B�iFA43�Q�Ɓj

�@�܂苌��S��Ƃ̌���IIA���i�z���O�Ñ����s�j�̒��łقڏI�����Ă������̂Ƃ݂��A�s�[�N�ƂȂ鏯�����̒���鰂ƒ���I��������������240�`248�N���ʒu����ƍl������B

�@�������s���́A��s����퐶V���Ɉ��������E���l���̓y�킪�Q�i�I�ɖk����B�ɗ������Ă��鎞���ł���A���Ƃɂ��̍ŏI�����ł���z���O���ɋ����I�ɐi�W����B���̗����͐l�I�ړ������̂ƍl�����Ă���A�����p�݂ɍL����A�͐�ɉ����ē����ɐZ������B

�@��ʂ̕���ɋE���n�y�킪��������鎖�Ⴊ�����A�R���I�O���̂����ɔ����߃m�Òn��̐����������퐶����ȗ��̏t���n�悩��E���n�F�Z���Ȕ�b�E�߉ϒn��ֈڂ邱�Ƃ�����A���̐Z���̐��i���`����B

�@�t�ɁA�Ō�܂ōݒn�n�̓Ǝ������ێ�����̂������n��ŁA���̋E���n�y��̎�e�ɋɂ߂ď��ɓI�Ȏp���́A���}�g�����ւ̐ڋߌX���������Ȕ����Ƃ͑��G�I�ƌ�����B

�@�O�`�ł��鍡�Øp�A���z���p�o���ɋE���n�̉�����������ɂ��S�炸���S�����ݗ��n��F�ŁA�ɂ߂ċ͂��̋����y�킪���J��\�Ƃ�����p�Ŕ��������̂݁A�Ƃ����́A����������͓I�ǂ̒��Őh�����Đ����I�Ɨ���ۏ���Ă���悤�ɂ����f��B

�@�P�ɁA�O����~���̐Z���i�O�`�F���n��ɋv�ZIIB���A���S�X�F�ˉ�ɓ�IIC���j�����̌�̈ɓs���̏I���ߒ���\�ۂ��Ă��邱��

�@�Q�ɁA�����I�F�ʂ�тт���嗦���l���̏��Ȃ��ɓs���Ɏ���u���Č��@�Ɩ������s���Ă���ƋL���j��

�@������ˍ�����ƁA�ΊO���Ղ̎哱����r��������̈ɓs���̎p���M�m�ł��悤�B

�@�k����B�̓y��ҔN�Ō����Δږ�Ă̐l���̑唼���߂鎞���̑�������v�Z�hA�E�hB���A�����͑ΊO���Ղɂ��čő勉�̒��S�n�ł���B���̂���A�����͋E���l�̗������܂ސ[���l�I�𗬂�����A�����l������c����J�̌`�Ԃ܂ŁA���̉e�����Ă���B

�@���̉e�������ݗ��n�Ɖe����^�����O���n�������E�W�Z���Ă���W�c�ƁA�O���n�ɑ��ĕ��I�ȍݒn�W�c�̊ԂɁA�O�҂���ʂƂ���W�c�Ԃ̊K�w�����w�E�i�a��1988�j����Ă���B

�@�����O�_�ԏ�n��Ɉ�萔�̊y�Q�l���Z���m��������Ă��邱�Ƃ��ӂ݂�A�`�������ƍ������ĊJ�����R���I���t�ɂ����āA�����͕K�������̏�����肵�Ă���ƌ��Ă悢�B�]���āA����鰉����͋E���ɂ������`�l�Љ�ő�̐�����m���Ă���ƍl����ׂ��ł���B�y�t��hB����鰉����ƍ����̂����������ɑ������邱�Ƃ͏����̈�v����Ƃ���ł���B

10�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:44.20

�@���̎����ɁA�z���̒�����ɔ�肳���߉ϔ�b�n��̓y�푊���E�����}�g�́u��ђn�v�I�W�J�Ɍ������Ă��錻���́A�הn�䍑��B���ɂƂ��Đ�]�I�ł���B

11�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:36:09.61

���W�i����j

�@���{�̑ΊO���́A�Â����ӓ��f�ՁA���Ō��m�Җf�ՁA�����Ĕ����p�f�Ղƈڍs����B

�@���m�Җf�Ղ̒��ڎ�̂����̃I�E�ł���A�����ɍł��e���͂������Ă����̂��O���O�_�̉��ł��邱�Ƃ��L���ł���B

�@���m�҂����C�����������p���ΊO���̎���ɖ��o��̂��A�������s���ł���B

�@���̓]���̍ŏI�i�K�ɂ́A��a��d������ڏZ���Ă����l�X�₻�̓��オ���|�I�V�F�A���߂�`�p�s�s�Ő����{�e�n�̐l�X���ؐl��y�Q���l�ƒ��ڌ��ɂ����Ղ�W�J���鎞��ƂȂ�

�@�O���O�_�̉��͐Â��ɕ\���䂩��ޏꂵ�Ă����B

�@�����p�f�Ղ̎���S�̂�ʂ��āA�߉ϐ�n��[����여��[㕌��͍������ʂ̑哮�����x����g���C�J�Ƃ��ċ@�\���A���̏����������I�Ɉ�v����B���ꂪ�`�l�`�L�ڂ̎O�卑�i�z�E���n�E�הn��j�A���C�A���X�ł���A�����p�f�Ղ���Ƃ���`���̐��̂ł���A���C�f�Ղֈڍs����܂ő��������ƍl������B

�@�k���āA����n���W���͖퐶����ɂȂ�ƒ�u�ˏ�ňꕔ�̈�ʐ����W�����h�q�I�v�f��тт��`�Ԃ��Ƃ�B

�@���̌��ۂ́A���≻���ۂɋN������Ǝv����Љ�ϓ��̑��݂�A���������≻�ɋN�����钆���̐���s���ɂ��АM���A���r��Ƃ��������I�v�f���I�ɔ��f����ƁA����������ɂ���u�`�����v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@���̎����ɍ��n���W��������B���瓌�C�A�k���ɂ܂œW�J����Ƃ��������́A�u�`�����v�����{���������L�͂Ɋ������Љ�ۂł��邱�Ƃ��B

�@�y��g�U�ɂ݂鉓�u�n�𗬂̊������ƕ�������A�Q���I���`�R���I�̏؋��́A���ׂď������}�g�����ƐV���`���̒a�����w�������Ă���̂ł���B�����K�����قƂ�ǎ�e���Ȃ��n��ł������E���i����1970�j�̕^�ϓI�Љ�\���ω��́A�S����I�����a���Ɍ������ٓ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�����Đ��ł��������{�����؎Љ�ƓԂ̍������ĊJ�����Ƃ��A���̊O�I�h���ōł��ω��̐������n�悱���������̘`���̒����ł���B

�@�`�l�`�q�ׂ�Ƃ���́A�R���I�O�����ɑ�鰂ƒʌ������`�̏����͂ǂ��ɂ����ł��낤���H

�ȏ�̍����ɂ��A����͍���s㕌��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B

12�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:36:52.44

���X�@�Q�l (URL)

���l�b�g��ł�������A�E����������\�I�Ȋw�҂̂ЂƂ�

�@���V�O����ʌ����ɏ������_��

㕌��w�����@��P���iPDF�jhttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-1.pdf

㕌��w�����@��S���iPDF�jhttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf

���@�Q�l�i�s�̏��Ёj

�������x�[�X�̓���I�_��

���{���O�u�הn�䍑�ʒu�_���̊w�j�I�����v���{���I�����P�V����

�m�� �֎j�u�`���̐����Ɠ��A�W�A�v��g�u�����{���j�P����

���R���p�N�g�ŕ�I�ȊT����

�m��ЕҏW���ҁu�Ñ�j�����̍őO���@�הn�䍑�v

�����A�W�A�̍l�Êw�ւƎ�����L���������

�����u�הn�䍑�̍l�Êw�v

��

���P�O�@���N��ڈ��̎Q�l

�i�����_�ō����w�Z���{�j���ȏ��Ȃǂɍ̗p����Ă���N��ςƊT�˓����́A�ł��L���ʗp���Ă�����́j

���퐶������

�@�@�P���I��P�E�Q�l�����`�Q���I��R�l��������

�����������i�����O�`�R�j

�@�@�Q���I��R�l���������`�R���I�����@

��������O���O���i�z���O�`�P�j

�@�@�R���I�����`�S���I��P�l����

���Õ�����O���㔼�i�z���Q�`�R���E�V�i�K�j

�@�@�S���I��Q�l�����O���`�S���I��R�l����

���Õ����㒆���O���i�z���R�̈ꕔ�ATG232�`TK216�j

�@�@�S���I��S�l�����`�T���I����

�@�@�@�i�Ñ�w������@�X���A�O�D�A�c��2016�ɂ��j

�������R�Õ��͕z���O�Ñ��ɊY���i���V2002�j

���{�����V�́u�R���I����������I�̎��ԕ����������s���v��

�@�����O�����������O�Ƃ��Ė퐶����ɕ��ނ���l�����ŁA���N��ς͓���ł���B

�@���l�ɁA�z���O�������ɕ��ނ���l���������N��ςɈႢ���Ȃ��B

�@�������s����퐶����ƌĂԂ��Õ�����ƌĂԂ������N��ς̑���łȂ����ƂƓ����B

���k����B�ҔN�i�v�Z�j�Ƃ̕��s�W�i�v�Z2002,2006,2010�j

�@�hA���[ ��a�����O�`�P�@�[�@�͓������h�`II

�@�hB���[ ��a�����Q�`�R�@�[�@�͓�����II �`III�@�@��㕌���ˁA����R�A�z�P�m�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ IIA���[ �z���O�Ñ��@�[�@�͓�����III�@�@�@�@������A�����R51��

�@ IIB���[ �z���O�V���`�z���P�Á@�[�͓�����IV�`V�@�@�����a�A���ˁA���䒃�P�R�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�Ԓ��P�R�A��������

�@ IIC���[ �z���P�����`�z���P�V�@�[�͓�����IV�`�z���h���ֈ��ˎR�A�_���_�ЁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X���R�A�s���R�A�_���R 13�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:16.41

���P�P

���e�`�p 1

�p�F�`�l�`�ɂ͋�B�̂��Ƃ��菑���Ă���ł͂Ȃ����I

�`�F��B�͘`���̈ꕔ�Ȃ̂Ŗ��Ȃ��B

�@�S�g�͈ɓs���ŏ�ɒ�����̂ŁA��B�̂��Ƃ��悭�ώ@����Ă���͓̂��R�̂��ƁB

�@�t�ɁA�ɓs���̑����锎���p�ݒn��Ɍ����Ȃ�������Y���i�܍��m���O��j���L����Ă��鎖���́A�`���̒n��I�L����𐄒肷�邤���ŏd�v�ȏ��ł���A�A���A�`���̓s�������p�ݒn��ɂ͖������Ƃ��B���ꍑ�ł͊ώ@���ꂽ����s�悭�ώ@���Ă����o���Ȃ������������A�`���S�ʂ̕����ƋL�^���邱�Ƃ́A�����I�s���łȂ�����ł���B

�@�E���͎�̐��Y�n��i���Ă���A����͂R���I�̋�B�Ɍ����Ȃ����̂ł���B����鐸����\�͎O�d�̒O���̓V����Ղ�X�Y��ՁA�F�ɂ̒O���͏オ�ꕶ�A���Ì��E���������퐶�����ŋ{�Ök���z���O�ƁA�Â����痘�p����Ă���z�����ݒn�ߕӂɓ_�݂���B

�@�����̌@��Ղ��̂��͖̂������ł��邪�A�O��ԍ⍡�䕭�u��i�퐶�I���j�o�y�̐���邪���炩�ɒO���z�R�Y��̓����������i���2008�j�A�z�P�m�R�̐�����Mn,Fe�̊ܗL�ʂɉ��đ�a����z�R�Ɠ������ِ��i���2001�j�������B

���䒃�P�R�i�R���I��R�l�������`��S�l�����j�o�y�̐���邪��a�Y�ł��邱�Ƃ͐���A�����y�щ����ʑ̔䕪�͂ɂ���Ĕ����ς݁i���2013�j �ł���B�����̏���A�R���I�̉F�ɂ�O���ɒO�R���L�������Ƃ͊m���������B

�@�k����B�̌Õ��o�����ɂ́A�ÌÐ��|�Õ��ȂNjE���Ɗ֘A�̐[���ꕔ�̌���ꂽ������E���Y�̐���邪��������i�͖��2013�j�Ă���B�푒�҂łȂ������{�݂Ɏ{�邷��̂͋�B�ł͖w�nj����Ȃ��V��i�u��E�J��2012�j�ł���A��������̉e���ƍl������B

�@�܂��A㕌���Ղ���o�y�����m�����`�l�`�̋L���ƍ��v����B�iFAQ51�Q�Ɓj

�@�`�l�`�Ɏ�����Y�̍d�ʃq�X�C���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃɂ��^�`�̗]�n�͂Ȃ��A�����̒����l���F������`���͈͓̔͂��{�K�͂ł���B

���e�`�p 2

�p�F���s�Ƃ͉͐���s�����Ƃ��I

�@�@鰎g�͋�B���o�Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����I

�`�F�C���s���Ƃ����u���s�v�ƋL�ڂ��ꂽ���Ⴊ����̂ŕs�����B

�u���s�v�Ə�����Ă��邪��ł��邩�C�ł��邩�������Ȃ��P�[�X���A��Ɣ��f���闝�R�͖����B

�@�t�ɁA���m�ɉ͐���ړ����Ă���P�[�X�Œ����u���s�v�Ƃ�����b���g������͖����B

�i��j

�@�@�u�����v���U��

�@�@�u���i�{�ŗL�����얼�j���V��

�@�`�l�̒n���嗤�Ȃ�ʑ�C���̓���ɏ��݂��邱�Ƃ͗\�ߖ�������Ă���B

�@�`�l�`�ɂ�����u���s�v�̏��o���u�z�C�݁v�ƕ����I�Ɍ`�e����Ă���ȏ�A�ȍ~��10����20���ɋy�ԁu���s�v�����̏ȗ��`�ł���ƌ����Ƃɂ͍�����������B

14�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:35.59

���e�`�p 3�|�P

�p�F�s���_���猾���āA�E�����͖����ł͂Ȃ��̂��I

�`�F�`�l�`�̋L���s�����L�ڒʂ�ɒH��A����{���t�߂̓�C��i��FAQ40�Q�Ɓj�ƂȂ�B�j���ɂ����Ȃ���߂��{���ď�L�ȊO�̔��n�����߂Ă��A����̓e�L�X�g�̉�₂������͕����ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@�u�c�݁v�Ƃ�����@����́A�M�҂���������`�l�̍�����m����i���E���B�s�ߍx�j���ɓ���ł���Ƌ�̓I�ɐ��v���A�`�l�̓���I�����Ƃ̐������m�F���Ӑ}�������Ƃ����炩�ł���B�i�֘A�F��FAQ 40�j

�̂ɁA�u���S���������v�́u�ݓ���P���v�͘`�l�̍�����m����قǂɓ���ł���ƌ����M�҂̔F����[�I�Ɏ����Ă���B

�@�ȏォ��A�`�l�`�̗����y�сu��v�Ƃ������ʋ�ɒv���I�Ȍ����܂ނ��ƁA���тɕM�҂��P����1,800�ڂ�p���Ă��邱�ƁA�̓�_�ɋ^��̗]�n���Ȃ��B�i�������j

���ۂ̘`�l�̍��X�̑�����`�n�͉�m�R�A�͂��납鰓s�����ɉ����炸�A����قǂ�����łȂ��A㕌��Ɏ����Ă͗��z�Ƃقړ����k�܂ł���B

�@�O�C���n�C�͊T�˂̒�_�邱�Ƃ��\�Ȃ̂ŁA�����ɍ��낪���邱�Ƃ����炩�i��FAQ19�Q�Ɓj�ł���B�����āA��B�{���œ�[�͉�m�R�A���P�ٖk���ł���B�܂��A�����̂P/�T�قǂ̉ˋ�̂P����z�肷��Ȃ�A�y�Q���u雒�z���k�ܐ痢�v�Ƃ���n�����ɏƂ炷�Ƙ`�n�͗��z�̗P�ٖk�ł���A�`�l�`�L���ƑS���������Ȃ��B

�@�M�҂̔F�����������]���̐����A�y�сu�쎊�הn�㚠�v�̕��ʁu��v�B���̑o���ɍ����F�߂Ȃ�����A�u�c�ݘ��m�����i����u��v�j�V���v�ƋL�q����邱�Ƃ͗L�蓾�Ȃ��B�܂��A����̌v�Z�ł��邩��A����́u���v�̕��ʂɌ덷�͂��蓾�Ȃ��B

�����āA�������L�q�����{�l�����v�����ʒu����m�R�A�ȓ�ł��邱�Ƃ́A�ꕔ����l�̑z�肷��ُ�ɒZ���ȗ��P�ʂ̕s���݂𗧏�����̂ł���B

�@���ۂ̒n����R�C���̊Ԋu���������łȂ����Ƃ͂��Ƃ��A�`�l�`���ڂ̂Ƃ���̍s����H�����̂ł́A�ɓs���ł��邱�Ƃ��m��������鎅���O�_�ɂ��A�z������ׂ������E��b�߉σG���A�ɂ����B�ł��Ȃ����Ƃ͎����ł���B

�@���̂悤�ɁA�s���L���͕��ʁE�����Ƃ��ɒ�����������܂ݎ��p�ɑς��Ȃ��̂ŁA���ݒn���ɂ͍̗p���Ȃ��B���ɂ̂ݗp����i�֘A�F��FAQ8,17,18,19,20,57���Q�Ɓj

�i�{�� �����j

15�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:54.01

�i���O�j

���e�`�p3�|�Q

�����@�Ñ㒆���̒n�����o�i�������n���u���L�ɂ��j

�@�ɓ��S�F雒�z���k�O��Z�S���@�y�Q�S�F雒�z���k�ܐ痢

�@�\�͌S�F雒�z���玵�S���@�@��C�S�F雒�z�쎵���S��

�@����S�F雒�z��Z��l�S��\���i�h�j���A�M�́u�����v�ɋ����雒�z��痢�j

�@�i雒�̗p����芿�㌴�j���Ɋ�Â����̂Ɛ���j

�@�`�l�`�]������12,000�]������������4,000���ł��邩��A�����������9,000�����x�ƂȂ낤�B�y�Q�����k5,000����������������T��3,000�����x�ƌ��ς���ƁA

�y�Q����A�R�A�����c���ɏ��݂���\�͂܂œ�k��6,000���ȉ��A�L���܂�10,000�����x�ƃC���[�W�ł���B

��L��9,000���͑ѕ��`���E���B�s�Ԃ̓�k�����Ƃ��Ė������Ȃ��B

�M�҂��`�l�̕�������m�Ȃ�тɎ�R�Ɣ�r���Ă��邱�ƂƂ���������B

�@�܂��A12,000�]�����������������9,000�����x�ƂȂ�ƕ��ʂ͒�������쓌�ɕ��A�`�l�`�`���Ɍf����u�ѕ�����v�Ƃ��ꗂ���ł���B���̂��Ƃ��u�쐅�s�v�̕��ʂɍ����F�ނׂ������ƂȂ낤�B

16�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:14.07

���e�`�p 4

�p�F㕌���Ղ́A�����˂��Ƃ����הn�䍑�ɂ͏���������I

�`�F�N���A㕌���Ձ��הn�䍑���ȂǂƁA�咣�͂��Ă��Ȃ��B

�@㕌���Ղ́A�ޏ����̋������s�ł���A���ł͂Ȃ��B

�@�܂��A�u�הn�䍑�͑�a���v�ƌ����\����p���鏔�����A�����͎הn�i�̌ꌹ�i���ʌ��j�ɂ��Ă̌��y�ł����āA�̈�Ƃ��Ă̗ߐ���a���Ƃ�����`���咣���Ă��Ȃ��B

�@�E�����ɂ����ẮA�הn�i���a����̉��E�Ƃ��������Γ�̌����i����1910�j�ȗ��傫�ȃu���͖������̂́A�ߐ������d埸�ƂR���I�Ƃł͎��ԍ��ɂ��ٓ��������ł��Ȃ��B����āA�הn�䍑�̌����Ȕ͈͂ɂ��Ă͍ޗ��s���ł�����̂́A�ߐ��܋E�̊T�O�ɑウ�āA�l�Êw�I�ϓ_����T�˂Q���I���t���_�̋ߋE��u�l�����z���z�肷��B

�@�܂��A�הn�䍑�Ə����������łȂ����ōl�����ꍇ�A㕌���Ղɔ����ʂ̑��������_�o�여�擙���͂��߂Ƃ���E�����������܂��A�������Ɋ܂܂��\�����l������K�v������B

���e�`�p 5

�p�F���ʂ��Ԉ���Ă����Ȃ�C����n�ꂸ�����I

�`�F1719�N�ɒ��N�ʐM�g�̈�s�Ƃ��ė��������\�ۊ˂́A�Δn�œ쉺���Ă���̂ɓ��������Ă���ƌ�F�����B����ɑΔn�͓����ɒ�����(������O�S���C��k�͂���1/3)�ƒ����w�C���^�x�ɋL���B�i�u�����O�S���A��k�O�V�ꕪ�v�j

�@���{�Y�i���E�Δn�s�㌧�����{�ށj�͑Δn�̖k���[�A�{���i���E�����j�͂������瓌(���ۂ͓�)��S�Z�\���Ə����B

�i�u�����������R�l�S���\���A��������{����S�Z�\���v�j

�@���D�z�ł́A���ۏ��钩�������Ă���̂ɁA�ˑR���ɐi��ł���ƍl���Ă���A�ނ̒n�����͂��傤��90�x�����Ă���B

�@�Δn���猩�Ċ��R�𐼁A��㋞�s��k�A����𓌂ƔF�����Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�Δn����̋��s���̕��ʂɂ��đ傫�����낵�Ă���ɂ��S��炸�A�]�˂͋��s�̓���O�S���Ɛ������c�����Ă���B

�@�ނ��Ȃǂ����A�����Ɠ����������Ă���B

�@���̂悤�ɁA�g�҂����ʂ���F���Ă��Ă����S�ɉ��҉\�ł��邱�Ƃ̏ؖ������݂���ƂƂ��ɁA�����ₓ��ɂ���đS�̂̐������͈ՁX�Ƒr�����邱�Ƃ����炩�ł���B

���e�`�p 6

�p�F�E�����ł́A�ږ�Ă͋L�I�̒N�ȂH

�`�F�L�I�̉����������̂܂j���ƌ��Ȃ����߁A�ږ�Ă��L�I�̒N���ɂ��̂܂ܓ��ěƂ߂Ȃ��B�ߔN�̗��j�w�̂�����ɉ������l�����ƔF�����Ă���B

17�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:33.00

���e�`�p 7

�p�F㕌������B�̓y�킪�o�Ȃ��ł͂Ȃ����I

�@�@㕌��͋�B�הn�䍑�ƌ𗬂̂Ȃ��ʂ̍����낤�H

�`�F���̂悤�Ȏ����͂Ȃ��A���R�𗬂��������B

�@�E����V�l���A�������A�z�����݂Ȏ��n��ɉ����Ėk����B����o��i�{�����V�Q�Ɓj���A㕌��ɂ����Ă��}���Ő��삳�ꂽ�����P�i�v�Z2006�j���o��B�E���Ɩk����B�����ԊC�H�̏d�v���_������E���n�E�g���n�̓y�킪���������B�i��FAQ31�Q�Ɓj

�@���̂��Ƃ́A�������Ă����̂��E���n�E���˓��n�̐l�Ԃ��������Ƃ������A�E���Ɩk����B�̕Ж��I�W����������B���E���n���Љ�I�ɏ�ʂł���B�i���V�Q�Ɓj

���e�`�p 8

�p�F�u���������n�C���P���A���L���A�F�`��v

�@�@�Ƙ`�l�`�ɂ���B�E�����͓�𓌂ɓǂݑւ��邩��A����͖k���ȁH

�`�F�ǂݑւ��Ȃ��B

�@�s���_�Ƃ͕ʂ̕��@��㕌���`���̓s�Ɠ��肵�����ʁu�쎊�הn�㚠�v�̓�́u���v�̌��Ɣ��������B�܂�A�s���_�Ŏהn�䍑�̈ʒu���肵�悤�Ƃ����B���̑����Ƃ͘_���̌������t�̕��@�_�ł���B

�@����͑��̉ӏ������ǂݑւ���Ƃ����咣�ł͂Ȃ��B

�@�Â��͈ɓ������_�Ó��Y�̍��j���O�d���܂ŗ��ʂ��Ă���B�l�ÓI�╨�̕��z������A�×��S�D�̓n���ɐ����O���x����ɓ�֓��Ɏ���C���ʘH�̑��݂����炩�ł���u���������n�C���P���v�̏�Ƃ��Ē��ڂ����B

���e�`�p 9

�p�F��z���͂ǂ����H

�@�@���������������̂������{���悤�ȍL�悾�Ƃ�����

�@�@�����ɑ������t�ɋ��������̐��́A��z���Ƃ͉��҂��H

�`�F�r���P��P���g�U��Ȃ�тɑ��E���V���z�悪��������k���A�֓��ɋy�ԍL��ɑ��݂����B

�L�͂Ȍ��ł���B

�@����B�𒆐S�Ƃ����Ɠc�����z����ʐϓI�ɂ͋������A�`���̑ΊO����j�Q����\���Ƃ������ʂł̊댯�����l������ΑR���͂Ƃ��ĕ]���ł���B

�@�`�����ږ�Ă͓�S�̑Ίؐ���ɋ��͂����`�Ղ��Ȃ��A���̌�����ɋ�z���̋��Ђ��������ꂽ�\��������B

�@���Â�ɂ���̖M���Ƃ��������Ă���j�I���W�i�K�ɂ͂Ȃ��A�����́u���v�͕����̐����I�n��W�c���_�Ɛ��Ō��ꋮ埸���s�����ł������ƍl�����邱�Ƃ͔O���ɂ����K�v������B

�@�����̔ږ�|�Ă��̍��Ɨ����������ł͘`���Ɠ��ꕶ�����ɑ�������̂Ɖ�����̂ŁA�ږ�Ă̋����ɑ��ĕs���ȕ��h�Ƃ������߂����蓾�悤�B

18�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:52.90

���e�`�p 10

�p�F����͋{�����Ǘ��̗˕�Ŕ��@�ł��Ȃ������I

�@�@�N�オ����Ƃ����l�Êw�҂͂��������ł͂Ȃ����I

�`�F����i�����R�Õ��j�����ō̎悳�ꂽ�y�푊�͋{�������˕���������o�Ă���A���̐��ʂ��퐶�����t����A�����鎞�Ԏ���ł̎w�W�ƂȂ��Ă���B

�@�˕�w�肩��O�ꂽ���u���A�n���A�����͔��@����A���̋@�ւ��琳���̕����o�Ă���B

�@���y��z�����y��茊��Ŕ������ꂽ�y�퓙���H���J�n��������Œꕔ�ɖ��v�����y��ł����Ċ�������̎��_�������Ɣ��f����A�z���O�Ñ��͈͓̔��Œz�����ꊮ�������Ɣ��肳��Ă���B

�@�������Ȃ��畕�y�ȑO�ɂ͒n�R��o���H�������邽�߁A���H������Ɏ�k��\�����ے�ł��Ȃ��B

���e�`�p 11

�p�F�`�l�`�̍��͗��߉��̌S�قǂ̋K�͂��낤�I

�@�@�����̍����R�O�����x�Ȃ�A�}�O�E�}��E��O�O�����x�̋K�͂ɂȂ�Ȃ����H

�`�F�`�l�`�̋L�q����́A�T��˖����̏����ƁA���P�ʂ̑卑�ɓ�ɕ������Ă�������Ď���B

�E�O�҂��A���R�������ɑj�܂�ċK�͓I�ɖ퐶���_�W���̈��E���Ă��Ȃ��u�N�j�v

�E��҂��A�͐여��╽�쓙�̒P�ʂ̑傫�ȓZ�܂�ւƐi�������A�V��������́u���v

�Ƃ݂���B

�@��҂ɑ�����z���̈ʒu�́A�����p�ݒn��ő�ł��镟������ɋ��߂邱�Ƃ��Ó��ł���B��埸�ɂ͒}�O�^�����P�̔g�y�͈͂�z�肷�邱�Ƃ��o���悤�B

�@�g��ʂ���R�O���̂������҂̍\����͕s�������A���ׂĂ��S�P�ʂƌ��͕̂s�����ł���B

19�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:12.05

���e�`�p 12

�p�F�`�l�`�ɂ́u���p���v�Ɩ��L����Ă���I

�@�@�E�����͘`�l�`�ƍ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H

�`�F���Ƃ����l�Êw�p��͌Ñ㒆���l�̔F���Ƃ͈قȂ�B����Ĕ��f�ޗ��ƂȂ�Ȃ��B

�@�������ɂ����Ă��A�R���I�O���Ɗm�F�ł���S���͂ЂƂ��o�y���Ă��炸�A�����͓����ł���B

�@�퐶����ɓ������ꂽ�����́A�V�퉻�������Ŏ��p����Ƃ��Ĉꕔ���S�퉻�������A�w�Ǖ��y���Ȃ��܂ܖ퐶�����ŊT�ˏ��ł��� �B

�@�ȍ~�A�Õ�����ɓ����āA�R���̓ˌ����}�������߂̎O�p���^�̕������ˎh���큁�������s����܂łقړr�₵�����R�́A���p����Ƃ��Č��S���̗v����������S������荂���A�����i�ł��铺���Ɠ����̑ܕ�\����S�̒b���i�ō�邱�Ƃ��o�ύ������̏�œS���ɗ�サ�����߂ƍl������B

�@�����̑��͒����ȍ~�̂��̂Ɨe�e�����قɂ��Ă��āA����̕����S�̔f�ŋ���Ŏ��Ŋ��������œh�肩���߂ČŒ肵�Ă���A�g�p�@���`������̌�p�i�ł������Ǝv���� �B

�@�R���I�ɑ�����S�g�̔�����ł͐������˂�����A�S���⌦�D�����̈╨�Ƌ��ɔ��@���ꂽ�B

�@�`�l�`�ɕ`�ʂ��ꂽ�R���I�O���͖��̕��������s�������n���Ƒ��G�I�ɁA�{�M�ŐM���ɑ���S���̏o�y�Ⴊ�����Ȃ������ł���A�����̘`�l�Љ�Ŏg�p����Ă��钷������́A�����Ō������ł���B

�@�`�l�`�ɂ������p����́u���v�̎��̂́A�`�l�`�������̕҂��ڌ������Ƃ���̘`�l�̕���A�T�������̍l�Êw�҂����ƌĂԈ╨�ł���\�����ʼnE���Ƃ����邾�낤�B

�@�����̒����Łu���v�Ƃ��������͒���������w�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA����l�̌����R���I�����̑����������������l�������\�L�����\���̂����b�����Ɍ������炸�A���������̎Љ�ōł��ގ���������̖��O�ŌĂƂ��ĉ���s�v�c�͖�������ł���B

�@�Ȃ��A�u���{�l�Êw�̏K���ŕ��Ɍs��������̂������A�ܕ��ɕ����������ނ��̂��z�R�Ƃ����Ă��邪�A����͌���l�Êw�̕X��̋�ʂɉ߂��Ȃ��v�i�u�퐶����Õ��O���̐킢�ƕ���v���{�̌Ñ�U�j�Ƃ������B

�@������

�u�w���p���|�؋|�B�|�������V�B�x�Ƃ���́A��v�����n���u��儋����R�̋L�����P�p����B������鰐l�̑z����趂ւČÏ��̋L���鏊�ɕ��������萄���ɁA�e�������o�ł��ɂ��炴�邱�Ɩ��炩�Ȃ�B�v�i����1910�j

�@�̎w�E�͍������L���ł���B

20�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:31.04

���e�`�p 13

�p�F�`�l�̕�́u�L�����v�Ɩ��L����Ă���I

�@�@�Õ��ɞ̂���E���͘`�l�̍��ł͂Ȃ��I

�`�F�Ƃ���������{�̍l�Êw�p��́A�Ñ㒆���l�̌�b�ł���i�{���̞j�Ƃ͈قȂ���̂ł���B����Ĕے�ޗ��ɂȂ�Ȃ��B

�@�����u�v���Ñ㒆���̂���Ƃ�������Ă��邱�Ƃ͔S�y���I�ȂnjÑ㒆���ɂȂ��ď̂�p���Ă��邱�Ƃł������ł���A�l�Êw�҂̊Ԃł��ᔻ�I�ӌ��̂���Ƃ���ł���B�i�֓�����j

�@�Õ��̒G�����Ύ����܂��Ñ㒆���l�̉]���̊T�O�Ƃ������ꂽ�`��E�\���ł���A����鰐W�l�ɞƔF�������\���͖����ɓ������B

�@������{�l�Êw��Ŗ؞ؕ�ƌĂ�Ă��閄���p�n���\�z���́A�퐶����ȍ~��ɖk����B�𒆐S�ɕ��z���Ă���A�����I�ɂ݂Ċy�Q�؞ؕ�̕����I�g�y�E�ԐړI�e���Ǝv���͂�����̂́A�z�P�m�R����܂ߌ��`�Ƃ͎��Ă������ʌ`��ł���A�Ñ㒆���l�ɖ؞ƔF�������Ƃ͍l����B

�@�E���ň�ʓI�ȕ�͖؊������Łu�L�����v�ɓK�����Ă���B

�@�t�ɁA�k����B�ɑ��������Ί��͒����l�ɞƔF�������\�����ے�ł��Ȃ��B

���e�`�p 14

�p�F�E���̐������A�{�����������ꂽ��B�ɓs���ɏ������݂���悤�ȋ����͂����@�ւ�u�����Ƃ͍���Ȃ̂ł͂Ȃ����H

�`�F�k����B�ő吨�͂̓z������ɋE���n�Z������������A�z���ƋE���͖��ڂȋ����W�ɂ������ƍ����I�ɐ���ł���B���̐l�I������w�i�Ƃ��āA�ɓs���̊O�`���Ǐ�����ʒu�Ƀ��}�g�����������I�ȊĎ@�҂�u�����Ƃ͏\���ɉ\�ł������Ǝv����B

�@�ɓs���̉��s��Ƃ����O�_��Ղ��獡�Øp�ɒ������~����̉͌��t�߂ɂ́A�����ݏZ�̋E���n�Z�������������Ƃ݂������ȋ��_������B

�@�����͈��Ƌ����p�C�v��L���Ă������Ƃ���A�퐶���E����ɂ����đΊO�f�Ղ̗���Ɛ�I�ɋ��Ă����o�܂��A�╨����M�m�����B�k����B�ɂ����Ă��АM���̔z�z�ɉ����Ė��炩�Ɋi���̂��鈵�����Ă����Ӊ����̎ɂƂ��āA�ΊO�f�Փ����҂̗����Ɛ�𐧖鋭���I�ȊĎ��҂̑��݂͗L�v�ł���B

�@���̂悤�ȏ��ŁA�E���o���̗������k����B�ɂ����āA�������݂���悤�ȋ����͂����@�ւ��哱���邱�Ƃɂ́A����Ƃ���������F�߂��Ȃ��B

21���{�������j����2019/02/13(��) 12:39:34.56

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

22�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:51.20

���e�`�p 15

�p�F�S��̖R�����E���̐������e��������͖̂������I

�`�F�`�l�`�̕`���ꂽ�ږ�Ă̐����͔e���I�łȂ��B

�@�@���I���Ў҂��j�ɁA�e�n�̎�����I�p���Ő����͂����S�I�ɏW��i�����j�������̂ł���A�l�Êw���𖾂����R���I�̏Ƃ悭��������B

�@����A���̗p�Ε��̌�������S��̕��y��Ԃ𐄑�����ƁA��B�ƋE���ł��ɒ[�Ȋi���������B���\���D�i�v��F�����V�j���͂��߂Ƃ���ؐ��i�̉��H������݂Ă��A���ʂ̓S�킪���y���Ă����Ǝv����B

�@�⑶��ɂ͑�|����Ղ̓S���i�퐶��������j�Ⓜ�Ì�40�������̔�S���A���Ղł͉������Y1�����a��̓S���ɂ�锰�̍��Ⓜ�Ì�SD-C107�S�����A㕌���Ճ��N���n��̑�^�S������������Ɛ��肳��Ă����ʂ̓u�i�R���I�O���`�����j�ȂǁB

�@�b�����\��㕌��Β˂̖k��200m�ߕӏo�y����H����S�擙�i�R���I�㔼�j�A����E�j�쌗�Œ��b��Ձi���s�R�ȁC�퐶��`�Õ����j�A�����Ɉ�Ձi���s�s���C�퐶��O�j�A�a������Ձi�E����C�퐶��`�Õ����j�A

�����Ձi�����s�C�퐶��O�j�A���]���ŒJ��Ձi���C�퐶��j�A���Z�R�p�����w��Ձi�����C�퐶���j�A�����u��Ձi�����C�퐶���j�A��ˎR��Ձi�����C�퐶���j�A�ؒÐ쌗�œc�ӓV�_�R��Ձi���c�ӁC�퐶��`�Õ����j�ȂǁB

�@㕌��ł̓S���p�ɂ��ẮA��^����D�ׂ̑�^���J�y��SK-3001���o�y�����q�m�L�ށi�����R�j�̕��͂ŁA���̉��H���y�ю��ӂŐA���㏭�Ȃ��q�m�L�̑��p�Ƃ�������

�u�W���������H�l��ƏW�c�̔��B���Ȃ���A�S�킪��ʎg�p�܂��͎g�p�ł���W���v�i���� 2011�j

�@�ƌ��_����Ă���B

�@�퐶�I�����i�����V���j�̋E�������ɉ��Ĉ╨�����ړy��ƐڐG���ɂ����搧�����y���n�߂�Ɠ����ɉ₩�ɖL�x�ȓS�킪�o�ꂷ��Ƃ������ӂ݂�ƁA�E���̓y��̓������S��̈⑶��Ԃɑ傫���e�����Ă������Ƃɂ͋^��̗]�n�������B

���e�`�p 16

�p�F�L�I�ɂ͔ږ�Ăɓ�����l�����o�ꂵ�Ȃ��I

�@�@��B�̎הn�䍑�Ƒ�a���삪���W�����炾�낤�I

�`�F�R���I�̎j�����A�W���I�ɏ����ꂽ�L�I�����ꒉ���ɔ��f���Ă���Ƃ͊��҂��ׂ��łȂ��B

���ƂɁA�L�I�̐������������̍����͎��V���V�c���O���ɒ��v�������j��e�F���Ȃ��B

23�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:13.38

���e�`�p 17

�p�F�O���u�̓��̕����͒Z���ŏ�����Ă����̂��I

�`�F���ꏑ�̒��Ő������Ȃ��A�����̕ʒP�ʌn�����p����͕̂s�����ł���B

�@�܂��A�`�l�`�̗����������̒n���Ɠˍ������L�ӂȋK�����́B��������ĂȂ��B

�@����ĒZ���Ƃ����P�ʌn���A�[���邱�Ƃ͕s�\�ł���A�Z���͑��݂��Ȃ��ƌ�����B

�@���̂��Ƃ͔����ɋg(1910)�ȗ��~�X�w�E����Ă��邪�A�L���Ȕ��_���Ȃ��B

���e�`�p 18

�p�F�R���I�̉Ȋw�ł́A�ڎ��o���Ȃ��������̒����������V���ɂ���ċ��߂邱�Ƃ��o���������I

�`�F�����Ȃ�j����ɂ��A�R���I�ɑ��̂悤�ȑ�����{�̋L�^���Ȃ��B

�@������ɂ����̂悤�ȑ��肪�L�����Ȃ�A�`�l�̍��X��鰂̋��s���牓����ʒ��x�̓���ɉ߂��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�̂ŁA�`�l�`�̋L�����ꗂ���B

�@���������đ���͑��݂��Ȃ��B

�@�܂��A鰑�̎O�p���ʋZ�p�����������̎j����ł͂P����1800�ڂł��邱�Ƃ����Ăł���i�w�C���Z�o�x���J�CA.D.263�j�A�����o�y���Ă���ڂ̌����Ɠˍ�����A�ُ�ɒZ���ˋ�̗��P�ʌn�����݂��Ȃ����ƁA���ꖾ�炩�ł���B

������ɂ̓͟�q�i�̓쉤����B.C.179�`122�j�Ɂu�ꗢ���ݔ��琡�v�Ƃ���A�����H�ݎu�́u�Z�ڈו��v�Ɛ�������B

�����������ƍl�������鏎Z�S�ɂ����Ă�

�@�u�����n�a��\����D���Z�\�O���D�ߑ�����Ȑ���

�@�@���ʌa��S��\��ڎ����ܕ��D�����O�V�D�O�S�Z�\�ڎl���ڔV��v

�Ƃ���A�P����1800�ڂ��ێ�����Ă���B

24���{�������j����2019/02/13(��) 12:40:17.73

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

25�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:33.80

���e�`�p 19

�p�F���R�`�Δn���邢�͑Δn�`���̋����́A�M���ł����ł͂Ȃ����I

�@�@����Ɋ�Â��������_�ŁA�הn�䍑�͋�B�����ɋ��߂���I

�`�F�P�`�Q�Ⴉ��P�ʌn���A�[���邱�Ǝ��̂���@�Ƃ��Ĕ�Ȋw�I�ł���Ƃ������A�A�[�̕��@�_�ɔ�����B�܂��Ă�A�C��̋����̂悤�ȑ��荢��Ȓl����A�Ñ�̒P�ʌn���t�Z���邱�Ƃ̓i���Z���X�ł���B

�@�V�������̂ł́A1853�N�́w����{�C�ݑS���x�ɂ܂Ŋ��R�`�L�Y�i�Δn�k�݁j��48���Ə�����Ă��� �B�]�ˎ����48���͖�189km�ł���A�C�ې��H�������\�Ɋ�Â����R�`���{�ފԂ�34�C���i��63km�j�ł���B

�@�]�ˎ���ɂP������1,300m�Ƃ����u�Z���v���������ł��낤���H�@�ہA�Ԉ��������������������ł��� �B

�@�܂������M�����̂Ȃ�����p���ē����הn�䍑�̔��n�́A���R�Ȃ���M�ߐ��������B

�@�t�ɁA�S�g�́u�폊���v�ƋL�����ɓs������z���̋����u�S���v���A�L�������ꌅ�i50�`150���j�͈̔͂ŎO�_��Ղ���������z���Ŕ������Ղɓ�������܂ł̎�����20km���Ɠˍ�����ƁA����Ȓ����̒P�ʌn�i�P����1800鰎ځj�ŏ\���ɉ��߉\�ł���B

鰐l�����͊y�Q�l�̎��������\�����ł������n��Ō��������鐔�l�������Ă��邱�Ƃ́A��z��̒P�ʌn��O��Ƃ����הn�䍑�_�̋�����Ă��悤�B

���e�`�p 20

�p�F�`�l�`�̗����͂��ׂĊT�ˎ�������1/5�`1/6

�@�@����������t���I

�`�F���̂悤�Ȑ������͔F�߂��Ȃ��B

�@�l�Êw�I�m������A�ѕ��S���͖P�R�S�q�����̓��y��A��͋�������ɔ�肳���

�@�Δn���W�͕s�m��Ȃ���A��x���W�͌��m�ҁA��Ḃ͓��Îs�����t�߁A�ɓs�͎����O�_�A�z�͓߃m�Âɋ��߂邱�Ƃ��o����B

�@�M���ɑ�������Ɋ�Â�����`�l�`�L�ڂ̗����ɂ͗L�ӂȋK�������F�߂�ꂸ�A�`�l�`�̗����ɂ͑����̊ԈႢ���܂܂�邱�ƂɂȂ� �B

�@�S�����B�{���Ɏ���܂ł̋����́A���傤�ǂP�����ɂȂ�悤�Ɋ���őn��Ȃ��������ɒ������ꂽ���̂ł���ƍl������ɑÓ��������낤�B

�@��B���̏d�����锒���q�g���A�����̒n���Əƍ����ė����ɗL�ӂȋK���������o���Ȃ����Ƃ��Ȃė����Ɋ�Â����הn�䍑�ʒu�_�̝e����i����1910�j���Ă��A����100�N���o�߂������A�L���Ȕ��_�͒�N����Ă��Ȃ��B

26���{�������j����2019/02/13(��) 12:40:36.86

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

27�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:54.33

���e�`�p 21

�p�F����̎�������n��o�y���Ă���I

�@�@����̒z���͂T���I�ɋ߂��Ƃ݂�ׂ����I

�`�F����i�����R�Õ��j�̎������@�\��~���Ė��v����ߒ��ő͐ς������H�y�w���A�p�����ꂽ�ؐ��֓����z���P���y��ƂƂ��ɔ�������Ă���B�܂�������@�\���ė������ʂ��Ă��������ɃV���g�w���͐ς������ԕ��ɑ����ĕ��H�y�̑͐ς������ԕ�������B

�@�����R�Õ��̒z����z���O�Ñ��̂R���I��R�l�����A�z���P�𐼗�300�N�O��}20�N���x�Ƃ�����N��ςƖ������Ȃ��B

�@���̂悤�Ȗ��C�I�Ȉ╨�̑��݂́A鰐W����㕌��̏������}�g�����̌𗬂ɂ��f�ГI�Ȕn�C�����̗����Ɠr����������̂Ƃ��č����I�ɗ��������B

�@�����{�y�ł͑O����_��ȁu�V���v�i�e���j���̓��ڂ̕Г��A�����ł͌Γ�Ȑ��W��̓��ڕГ��i����302�N�����j���ŌÔ�����ŁA�����͐���340�N�͓̉�ȏo�y��܂ō~��B

�@�O���u�ɂ͘D�l�����n����ۂɑ������Ƃ��x�����L�q������A�Ƃɑ������ꂽ���~�p�Г��ɑ̏d�������ĈƂ��X���̖h�������M����B

�@����302�N���_�ŋR�n�ɏ]�����Ȃ����H�����m�ɕ`�ʂł�����x�ɂ͕��y���L�����ƌ��邱�Ƃ��o���邱�Ƃ�����A�S���I�����ɓ��{�Ō������o�邱�Ƃɕs�����͂Ȃ��B

���e�`�p 22

�p�F��AMS�@�ɂ��y��t���Y������C14�𑪒�A����̒z���N��𐼗�240�`260�N�Ɣ��\�����I�@����͐M�p�Ȃ�Ȃ��I

�@�@�����w�ʂ���o�y�������j��100�N��V�����N��������Ă���A�����炪�M�p�o����I

�`�F����i�����R�Õ��j�Ŕ��@���ꂽ���j�̂ЂƂ��P�А���380�`550�N�Ƃ������l�������Ă��邪�A2�Ђ͐���245�`620�N�ł���B

�@��������P�А���110�`245�N�ł���A�y��t���Y�����̐��l�Q�Ɛ�����������B

�@�܂�A���j�̑���l���n���I�ɐV�����N��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B

�@�l�Êw�I�펯��傫����E������ُ̈�l��ӐM����͔̂�Ȋw�I�ł���B

�@�Y�����̑��E�������z���͂̓R���^�~�l�[�V�����̃��X�N�����Ƃ��܂߁A���v�I�ɐM���ɑ���ʂ̑����W�ς�҂ׂ��ł���B

�@�t�ɁA��ˌÕ������R�w�ʏo�y�̓��j�Q�iNRSK–C11�y��12�j���тɓy��t���Y�����P�iNRSK–6�j�́A�����ĂR���I��Q�l�����O�����s�[�N�Ƃ���l���Y��Ɏ����B

�@������A���j�Ȃ�M������Ƃ����咣�ɑ����ď����R�̒�_�Ƃ��ĐM�p�����ꍇ�A�㑱����z���O�Ñ����R���I���t�Ƃ���������������t����D�ޗ��ƂȂ�ł��낤�B

��^���J�y��SK-3001�o�y���j���⑶�̂̑��茋�ʂ�������������t���錋�ʂ��o�Ă���B�i����2018�A�ߓ�2018�j�@�ꕔ�ɓy��t���Y�����̑���l���n���I�ɌÂ����l�������Ƃ����ӌ������邪�A�����Œ���Ă����쓞�B�ȑO�̖k�C���̑����͊C�Y���R���̃��U�[�o�[���ʂŐ����ł���B��N���ł���č��̐������𑪒肵����Ɠ��ꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B 28���{�������j����2019/02/13(��) 12:41:01.00

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

29�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:14.00

���e�`�p 23�|�P

�p�F�ږ�Ă̙n�͉~���Ȃ̂����產��ł͂��肦�Ȃ��I

�`�F�u�a�v�͉~�`�ȊO�̂��̂ɂ��p������\���ł���iex.�T��̕��̐n�F鰏�18�j�̂ŁA�~���Ɠ��肷�鍪���͂Ȃ��B

�i�͓�ȓ�z�s�o�y�w����ɐ}�x��蕀�@鰐W��j�@

�@�܂��A�z���ߒ��Ŕ����R�Õ��͉~�u�Ɗ�d���݂̂̑O�������琬���Ă�������������B

�@��d���͐����������猩��Ɨ��N���Ă��Ȃ��B

�@����āA��d���̒z����悪�������O����~�^�ł��鎖���́A���u��t����ے�ł���ޗ��ł͂Ȃ��B

�����R�Õ��͈ȉ��̉ߒ��Œz�����ꂽ�Ɛ��肳���B

�P�j�n�R���͂�n���`�Ɍ@�荞�݊�d���Ǝ���A�n��瓙�����o���Ő��`�\�z

�Q�j��d��~����ɉ~�`�ɒ��̓y�ۍ\�z�@

�R�j���̓����߂ĉ~�u�̒i�z����i�����A�Q�j����J��Ԃ��~�u������������B

���@���̎��_�ŁA��d�O��������~�u����Ɍ����ăX���[�v������B

�S�j��̕����\�z���X���[�v��芻��������A���u��ő����V����s���B

�T�j�O������d��ɐ��y�ƕ��u���\�z���Ċ���

�ȏ�̒i�K�P�`�S�ŕ��u�����݂��Ă��Ȃ��B

�@�P�j�͊�d��������̓n��炪��̂ɒn�R������o����Ă��邱�Ƃ���

�@�Q�j�R�j�͒ֈ��ˎR�̎���i�����G�R�钬����1999�j����

�@�X���[�v�ɂ��Ă̓A�W�A�q���ɂ�郌�[�U�[�v���Łu���N�Γ����v�̑��݂��m�F���ꂽ�B������������X���[�v���̂��́A�T���͕�ۂɒ��������Ɨp�擹��핢���ď�ˋV�T�ɕ����ɕ������ߑ������ꂽ�ʘH�ł���B

�@���N�Γ��́A�����R�Õ��ł͑�S�i�e���X�ɐڍ����Ď��p�����F�߂���̂ɑ��A���オ�~��ƂƂ��Ɍ`�[�����Ă���B

�����N�Γ��@

�@�O����~���̔����ߒ����l������A�~�^���a��̎��a��S����������������茇���c�����̂��O����~�^���u��̑c�`�ł���A�O�����͕��u�Ɏ���ʘH�ɗR������Ւd���ł���B

�O�����˒[����X�ɍ��s�����邱�Ƃɂ́A�擹��ǂ��Č��E���`�����邱�Ƃŕ��n������������ے��I�Ӗ������o�����Ƃ��o���悤�B

�@���u�z������o�ł���Ƃ������f�͈ȉ��ɋ���B

�i�{�� �����j 30�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:36.67

�i���O�j

���e�`�p 23�|�Q

�� �����R�Õ��̌�~���ƒi�z���ڍ����Ȃ��i�X��2013�����j����

�� �����R�Õ��̉~�u����~��Ă���X���[�v�i���N�Γ��j�����u���тꕔ����O�������̈ʒu�ŁA�O�������y�ɎՂ���`�ŏ������A�����ɒB���Ȃ�����

���@�����Õ��̕�ۍ\�z�͒n�����܂ސ����̋V�������O�ɍs����̂��ʗ�ŁA�X�Ɋ��̈��u���疄���͎��������̑��ʋV�炻�̂��̂ƒ�������ƍl������B�i���J1964�C�t��1976�j���p�����E�Q���l�����ɏ��Ȃ��Ȃ��B

�� �����E���������̑O���Õ��ł��鍕�˂�ֈ��ˎR�ŁA�O�����ƌ�~���ő����ɗp�����y���̑��Ⴊ�m�F����Ă���A��̎{�H�łȂ�����

�� �����̒��R��˂ł͑O�����ƌ�~���ŕ��̍H�@���قȂ�A�����тꕔ�Ō�~�������O�������y�̉��܂Ŏ{�H����Ă���A�z���ɑ����̎��ԍ����z�肳��Ă��邱��

�� �H����Ō�~�����u����s���锭�@�����m�F���Ⴊ�������邱��

�@�E �X���R�ˁ@�@�@�F�Ȗ�[�쐼 I ���i�1985,86�j

�@�E �O�����R���@�F���

�@�E ���˓��@�@�F�㑍

�@�E ����䎵�����@�F�㑍

�@�E �R����ꍆ���@�F�㑍

�@�E �����������@�@�F����

�@�E �����܍����@�F�\�o

�@�E ����R�ꍆ���@�F�A�n

�@�E ����g16�����@�F�����@

�@�E ��퐼��l�����F�����@�����L��

�@�E ���@���@�@�F����

�@�E ���q�ˌÕ��@�@�F�}�O

�@�E �_������ˌÕ��F�}�O�i�ȏ�@�A��1984�j

�� �͓���˂Ȃǒz�����ɒ��f�������ꂽ�ƍl������Õ��őO�������y���@�����邱��

�� �����R�Õ��~�u��ɋg������여��̑ٓy�Ő��삳�ꂽ�����䂪�A���u��ɍݒn�Y�̓�d�����₪���ꂼ��z�u����i���˕�2018�j�A�����J�̎��{�����T�����{��̂ɑ��Ⴊ����\�����������Ɠ�

���e�`�p 24

�p�F�|�ʕ��g�͋�B�̏K���ŋE���ɂ͖������낤�I

�`�F�|�ʕ��g����B���̍����Ƃ��邱�Ƃ͕s�\�ł���B

�@�|�ʓy��̕��z���猩�āA�퐶����I�����珯�����s���ɂ��̏K�������ɐ��s�����͉̂��R���y�ш��m���i�݊y1989�j�ł���A��B�ł͂Ȃ��B

�@���n��Ɛ[���𗬂̂�����㕌����|�ʂ̐l�X���������Ƃ͊m���ł��낤�B

�@�Õ�����̋E���ɂ��A���̏K�����Z���ɑ��݂������Ƃ͏��ւ��疾�炩�ł���A

�@���̂悤�ɁA�`�l�`���|�ʕ��g�L���͋�B���ɂƂ��ĕs���ȋL�q�ł���B

31�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:58.22

���e�`�p 25

�p�F��B�ɂ������`���͑�a�̓��{�Ɏ���đ���ꂽ�I�@�������ɖ��炩�ł͂Ȃ����I

�`�F�V���I�����͂���ȑO�̎j���𖾂��A���{�ƍ����̂Ȃ��P�O���I�̌�W�ŏ����ꂽ���j���̐V�o���݂̂Ɉˋ�����̂́A�w��I�łȂ��B

�@�������ł͘`�E���{�ʍ����Ƙ`�����{�����������_���L����A�������̔F���̍����������B�ȉ��̊e�����ɂ��A�ʍ����́A�p�\���ɗR�������a�`���Ƃ݂ğ|�����Ȃ��B

�E���㐬�������炩�Ȏj�����A�݂Ș`�����{�ƔF�����Ă��鎖��

�E����v�i�`�����{�ƔF���j�ɂċ������ɂ��������̔����ߒ������n��I�ɔc���\

�E�˙Γ`�œ��ꍑ�ِ������u�ʎ�v�ƕ\�L���Ă��鎖�Ⴊ�m�F�\

�@

�@��W�͋͂��P�O�N�����������Ȃ������Z�����ƂŁA���ς̕p�����钆�A�������͕ҏW�ӔC�҂��]�X�Ƃ���ߍ��Ȋ��̂��ƂɕҎ[����A���ƖŖS�̒��O�ɑQ���������݂��B

�@���̂��߂��A�`�Ɠ��{�����ꍑ�ł���Ȃ���`���d������s�̍ق�悷�݂̂Ȃ炸�A���ɂ�����l���̓`������d������ȂǁA���̎j���ɗ�����Ȃ��m��������Ă���B

���e�`�p 26

�p�F�Õ�����ɂ����Ă��O����~���̊�悪�ꗥ�ɓW�J���Ă���킯�ł͂Ȃ��I

�@�@���}�g�ɓ��ꐭ�����������Ȃnj��z�ł͂Ȃ��̂��I

�`�F���{�ɂ����鍑�ƌ`���͖퐶�I������}���ɐi�W���A�������̂����Ƀ��}�g�̉����_�Ƃ���G������Ƃ̕R�т��������ꂽ�Ƃ݂���B�������A�̖M���Ƃ̒a���͖����y����ł���B

�@���ꐭ���Ƃ�����b�ɁA���ߎ���������킷��ߑ�I�Ȓn��I�����W�c���C���[�W����̂́A���炩�ɊԈႢ�ł���B

�@���u�n���m�̖���I���A�[���I�Z�툽���͐e�q�I�����Ŏ�ɒʏ����[�g�ɉ����ăl�b�g���[�N���\�z���A�Ԃ̖ڂ��̉ߔ��������_�ł��A�����_�Ɛ��̍��Ԃɂ͊e�̖���I�ɂ͊e�n�e�̓G�Ύ҂�����ł��낤���A�����I�ɋ�����ۂ҂�����͓̂��R�ł���B

�@����ɂ́A���̃l�b�g���[�N�̍\���v�f����ʓI�W���A������Ȃ�����P�Ƒ��̕s����ȊW�ł������ƍl������B�Ȃ��Ȃ�A�푒�҂̈�`�I�`�����琄�肳��铖���̐e���\�����猾���āA�����I�����W���e�n���̈���I�p����ۏ����Ă��Ȃ�����ł���B

�@�䂦�ɂ����A���̌p��������Â���Õ��̕������J�ɂ����āA���̃X�e�[�W�̑����V���̏���ŁA���̌p����ۏ���]���҂̕��������i�p�j�ƂƂ��ɁA��ʎ҂▿�F�Ɋւ���O���W�̌p�����錾���ꂽ�̂ł������ƍl������B

�@�Õ��̒�^���͂��������������I���W�̌������܂ޑg�D���E�K�i���ɂق��Ȃ�܂��B

32�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:17.36

���e�`�p 27

�p�F���}�g�Ƃ����n�����A�ޗnj��ɌÂ����炠�����ŗL�̂��̂Ƃ����m�Ȃǂ���܂��I

�`�F���}�g�A�J�n�`�A���}�V���A�A�t�~�ȂǁA�����n���I������������Ă���n���́A�×��̃I���W�i���ƍl���Ďx�Ⴆ�Ȃ��B

�@���ƂɃ��}�g�ƃJ�n�`�͑ΊT�O�ł���A�m���ɃZ�b�g�ŃI���W�i���̌Òn���ƍl����ׂ��ł���B

���e�`�p 28

�p�F��B�ɂ͕����P�����_���R�Õ��Ȃǂɏ}���̗Ⴊ���邪�A�E���̌Õ��ɂ͖����I

�@�@�ږ�Ă̕悪����̂͋�B���I

�`�F�����P����A�_���R�Õ��Ƃ��Ɍ����������͏}����̑��݂�F�߂Ă��Ȃ��B

�@�܂��A�}���̓z�X�������ږ�ęn��ɖ�������Ă���Ƃ��镶���I�����͖����B

�@�Q�l����ł��邪�A�n�c��˂̔����B�͂��̑������n�ǂ��납�ˉ��O�ɂ���B

�@���{�̌Õ��ɂ����Ă����̔F���͗v�����ł���A�܂��Ă␂�m�I�̂悤�ɏ}���҂̈�̂���������̂ł�����Ղ���������ł���B

�@���u�{�̂ł̏}�����̗L����ږ�ęn�̔����ɂ���l���ɂ́A�������������B

���e�`�p 29

�p�F鰂ւ̌���i�Ɍ����i�����邾�낤�I�@�퐶��������̂͋�B�̂݁I

�`�F����i�Ɋ܂܂�Ă��鍂���x���D���u縑�v�͖퐶���ł͂Ȃ��B

�@�����x���D���͖퐶����̋�B�ɂ͑��݂����A�ޗnj����r�R�Õ��i�z���P���Òi�K�F�R���I���j�����o�ŁA�i���̌��g�����サ���Ǖz������Ɛ���i�z��1999�j����Ă���B

�@��B�̖퐶���͐D�薧�x�̒Ⴂ�e���i�ŁA�퐶�����̔����Ⴊ�������A�퐶����ɂ͐��ނ���B�퐶�����͂킸���Ȕ�����݂̂ŁA�i���I�ɂ��Ⴍ�A�D�薧�x���ቺ���Ă���B

�@����ŁA�Õ�����̌����Y�͓`���I�ȔQ�莅��p���Ȃ�����A�퐶��B�Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ������x�̐D�z���s���Ă���_�ŁA�Z�p�I�n�����s�A���ł���B

�@��B�ƋE���̌����Y�͒����������̗l���ƍ����������ڂ������Ă���ƌ����悤�B

�u縑�v�ɓ����I�ȁA�o���ƈ��ɕ�����������Z�p�ŐD��ꂽ�喃���D�z���퐶�����̓��Ì��Ŕ�������Ă���A�퐶����ɂ�����z�̐D�薧�x�Ƃ��Ă͋L�^�I�ɍ����l�������B�i21�E23���T��j

�@���n�l�N�ɘ`�̌��サ���K��縑�͐ԐF�������x�j�o�i�Ő��F���ꂽ�u縑�v�ł���A������㕌���ՂŃx�j�o�i�͔̍|�T�����F��Ƃ���������(����2013,2015)�ƈ�v����B

�������Ӗ�����u蒨�K�v�̌�b���ʓr�g�p����A�P�Ƃ́u�K�vdeep red�̓x�j�o�i���Ɖ������B

�@�ȏォ��A�R���I�O���ȑO�̋E���Ō��D�������̉���I�Z�p�ϊv���������Ǝv����B

�@��B���ɂƂ��ĕs���ȏ����ƌ�����B

33���{�������j����2019/02/13(��) 12:42:37.20

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

34�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:38.38

���e�`�p 30

�p�F�ږ�Ă����̂͂R���I���t�ƌ����Ă��R���I�O���̂������I

�@�@����̒z���Ǝ��ԍ������邾�낤�I

�`�F���n�W�N�͑ѕ��̐V���炪���C�����N�ł���A�ږ�Ă͂��̒��C��m���ČS�ɏ̌��g�������ƍl����̂��Ó��ł���B����Đ��n�W�i����247�j�N�͔ږ�Ėv�N�ł͂Ȃ��A�����̍ŏI�m�F�N�ł���B

�@�u�N�̐E�v���r�₵�����̎�����u�y����쑊�A�������v�i�W�����Θ`�l�j�Ƃ���i���S�i263�j�N�܂ł����Ƃ��đ�����ƁA�ږ�Ă̖v�N�͂R���I��R�l�����̑O�����ŁA����J�n������ɑ������̂Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�u�ږ�ĈȎ����n�v�Ƃ���̂ŁA�ږ�Ă̎��Ɓu���n�v�̊Ԃɂ͈��ʊW���F�߂��A���˂ł͂Ȃ��Ɣ��f�ł��邱�ƂƁA�ږ�Ă̎��̐旧���Ē����̓n�`�ƞ����g�Ƃ��������I���J�n���Ă��鎞�n������Ă������ʂł���B

�@�ȏォ��A���n�̎����Ɣ����R�Õ��̒z���Ƃ����z���O�Ñ��̎����Ƃɂ͐�����������B

�@�Ȃ��A�u�Ȏ��v���u�ߎ��v�ƒʗp�����Ă��̎������J��グ�čl���錩�������邪�A�ʏ�́u���v�̈Ӗ��ɉ����邱�Ƃɔ�ד���ȉ��߂ł�������͂������B

�@�܂��A�u�߁v�Ɖ����Ă���b���̔��b���_��k�邾���Ȃ̂ŁA�n�̕��ł���{��ł͈Ӗ����Ȃ����߁A�`�l�`�̓��Y�L���̋L�q���������n�łȂ��悤�ɓ���ւ��ēǂލ����Ƃ��Ă͐Ǝ�ƌ�����B

�@���̂��Ƃ͖ڑO�̗p�Ⴉ������炩�ŁA�u�ߑ��A���ƌw�����U���A�Ȕ@�����v�́u�߁v�����O�s�́u�n����r�\�P���A�c���s�H���A�r��L���A���l�A�̕��Z���v�Ǝ��n������ւ��Ȃ����Ƃ͒N�����m��Ƃ���ł���B

�@���ߏ���A�J��グ�Ĕږ�Ă̎��𐳎n�N���Ƃ���ƁA�����Ě��o�̏����g���k�邱�ƂɂȂ�A�s�����ł���B

�u�c沈��|���n�v�i鰎u����j�A�u騭�Ȏ��Ɓv�i��騭�蒐���������j�A�u�V�Ȏ���v�i�㊿���k�V�j�Ȃǂ̗p��ɏ]���A�u�i��i�j�ȁi�����j���i���ʁj�v�̎��n��œǂނ̂������ł���B

�@�Ȃ��A�`�l�`���̂ɐ��n�W�N�ȍ~�̔N���L�ڂ��Ȃ������炩�ɂ���ȍ~�̋L�����ڂ��Ă��邱�Ƃ����Ă���ƁA�����h���Ɋւ����A�̋L���͉Õ����f�_�Ɋ�Â��ď����ꂽ�����ȍ~�̎����ł���\���������B

35�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:55.90

���e�`�p 31

�p�F���n���͂ǂ��ɔ�肷��̂��H

�`�F�E�����̏ꍇ�A���n�����g���ʓ�������ۂ��邢�͏o�_�ɓ��Ă�����]������m���Ă���B

�@�l�Êw�I�Ɍ��ĂR���I�ɂ͐��˓��q�H�����ʘH�ł������ƌ��闧��A�y�я������}�g�����̌`���Ɛ��͊g��ɋg�����傫���ւ���Ă����ƌ��闧�ꂩ��́A������ې��˂��ۂ̉Y�Ȃ��ہi�D���̕��ʖ��́j���܂ޒn����ʓ��E�ʖ�Ȃlj��C�I�ɋߎ�����n�����������z����Ƃ���́A���˓��q�H�ɐ[���֘A����n��I�����W�c�̘A���̂Ƃ݂錩�����A�������̏�ŗL�͎�����悤�B

�@���Ƃ��A���Ճ��[�g�L����͗��Q�����L���Ղ��A���łȃM���h�I�A����g������C���Z���e�B�u�����݂���B

�@�������̏�ł͏㓹���E�������̑c�Ɍ�F�ʂ̖��������邱�Ƃ������[���B

�@�퐶�I������Õ��O���̊��ʘH�ɂ́A�g���`�P�̕��z�`�Ԃ���A�����p���݁����h�偨���R����E�������쁨���㓌�암���g�����d���E�ےÉ��݁����p���͓�����a�쁨��a�Ƃ������[�g������i���R2009�j����Ă���B

�@�@�@

�@�܂��͓��Y�����P�̓`�d�o�H���A�i�d���`�ےÁ`�͓��j�Ԃ𗤘H�Ƃ��ĊO��Ɍ��錩���i�ēc1997�j����L�𗠕t����B

�@����琣�˓����[�g���́A�C�����ቺ�ɋN��������{�C�q�H�̋@�\�ቺ���ӂ݂�ƑÓ����������B

�@�D��ċK�i���E�Ĉꐫ�ɕx�g���`�P�̕��z��́A�����p��ւ̑�ʔ�����ʂƂ���ƁA���ɂ����Ă͗K�ې여��ŋE�����u�l�����Əd�Ȃ�A���ɂ͌|�\�E�h���̕������Ɨ\�B�ŏd�Ȃ�B�ɗ\�Ȑ����甎���p�܂ł͋g���`�P�A�����P�y�ѕz���P�݂ȑ傫�ȏW�����Ȃ����ݕ��ɓ_�݂��Ă���A�g���E�ɗ\���j�Ƃ��Ċe�n���ݕ��̏��������I�Ɍ��Ճ��[�g���ێ��������p�ɓ��B���Ă������M�m�����B

�@�g���͑��V�p��䕶���̒��S�ł���A���˓��E�E���͖ܘ_�̂��Ɛ��o�_��A�O���ɂ܂ʼne�����y�ڂ��Ă���B

�@�퐶�������Õ��O���ɂ�����g�����암�̐l�����ԁi����2014�j�ƁA����여��ɂ����镭�u��̑�z�����猩�āA�����˓��ɂ�����`�Ð���L�����v�͐삲�Ƃ̘̎A���̂̒��j�͂��̒n���z�肷��̂��Ó��Ǝv����B

�@�E���F�ɐ��܂��Ĉȍ~�̓߉ϐ�n��ƁA����여��A�Ȃ�т�㕌��Ƃ����R�G���A�̏����������I�Ɉ�v���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl���悤�B

�@�����`�l�`�L�ڂ̎O�卑�i�z�E���n�E�הn��j�̃A���C�A���X�Ƃ��ė������A�����p�f�Ղ���Ƃ������̂����C�f�Ղւ̈ڍs�ƂƂ��ɉ�̂�����̂ƊT�O�c������̂ł���B 36�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:15.81

���e�`�p 32

�p�F�E�����͂Ȃ��L�I���d�v�����Ȃ��̂��H

�`�F�����Ȃ�j�����j���ᔻ���������Ȃ��B

�@�R���I�̎j���𖾂ɂƂ��āA���j�����琬�����U���I��k�錩���݂̖R�����j�����g�p���邱�Ƃ́A�l�ɗv����J�͕��S���ߑ�Ȋ��ɐ��ʂ̊��Ғl���Ⴂ�B

�@���ꂪ�����I���p�ɗ��܂鏊�Ȃł���B

���e�`�p 33

�p�F�u���������n�C���P���A���L���A�F�`��v

�@�@�Ƙ`�l�`�ɂ���I

�@�@�C��n��Ƃ͗������łȂ��ꏊ�ɍs�����Ƃ��I�@�������͖{�B�ɂ���E���ł͂Ȃ��I

�`�F�������̏ꏊ�ւ��n�C����B�ɐ����牓�x�������ւ̓��C�q�H�ƌ��Ė��Ȃ��B

�@�u�ĘZ���C�ȗɓ����B�������n�C���ČS�E�v�i�O���u�O����j�ɓ��F�x�t�߁��R������

�@�u���n�C�����V���A���k�n�ɐ������c�B�A��n�C�����S�ρv�i��������j�k���N���؍�

37�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:36.60

���e�`�p 34

�p�F��������̍��ȕ����i������I

�@�@�ɓs���͗����̂��Ȃ��ł���I

�`�F�����P�����`���a��̒z�������͖퐶�㔼�`�퐶�I���Ƃ���邪�A���ڍׂɂ́A���v�̊J�n�������a���w�o�y�̓y�푊����A�퐶�I���i���V�����O�j�ƈʒu�t������B�i���c2000�j

�@���̒Җf�Ղ��I���ɂ��������莅�����ΊO�f�Ղ̃A�h�o���e�[�W��r�����邱�ƂƂȂ鎞���ɓ�����B

�@�����i�͒������������܂܂Ȃ����Q���S�ō\������A�g�p���ꂽ�����f�ނ́A�����ʑ̔䕪�͂Ɋ�Â��Έꐢ�I�قǂ��O�ɓ��肳�ꂽ�A������̃X�N���b�v�ł������\���������B

�@�����͊y�QIV���i��؊��j�ɂ����芿���U���̊������ڕi�����ꂵ�Ă��������ŁA���ڋ��̑��������ЂƂ��Č�������E���{���ė��p����Ă����B

�@���Y�̏��^仿�����͊����U���̔j�Ђ������Ƃ��ė��p���邱�Ƃ����킸�A����ȑO�ɔ��ڂ��ꂽ�����O�����^�C�v�i�n��W�̈�j���i�̃X�N���b�v�����ޗ��Ƃ����ƍl�����邪�A�����o�y���̖��������Ɠ����f�ނō싾����Ă���B�����͊����S���̔��ڋ��f�ނɋ߂������������Ă���B

�@�c�蔼���ɂ͏�L�̈���͂ݏo�����f�ށi��WH�̈�j���p�����Ă���A�����s�����َ����X�N���b�v�Ȃ����َ��̔��~�ŕ�U�����\��������B�����ɂ͎R���ȏo�y�̐퍑���╨�ɋ߂��������F�߂���B

�@��ʒ����̒��r�ňَ�̋����f�ނ��lj����������悤�ȏ́A�r�_�J�̓����Ŋώ@����Ă���B�i�n����1991�j

�@�㊿���ɗp����������f�ނ́A�����T���̑��������ɏ����O�����^�C�v�i�n��W�̈�j����㊿���^�C�v�i���d�̈�j�Ɉڍs���Ă���B

�@�����P���o�y�̑�^�T�����^仿�����Q�́A�����S���y�тT���̖͕��ł���A���㊿���^�C�v�̋����f�ނ��g�p�����A���܂��k����B�Ŋg�U���邱�Ƃ��Ȃ��B

�@���Â���Õ������仿�����╜�Ë��Ƃ͒f�₪����B

�@�㑱����Q���ȉ��ɂ͂߂ڂ��������i�͔�������Ă��炸�A�K�͓I�ɂ��ޒ������炩�ł���B

�@���̂悤�ɁA�u���v����ŁA�嗤�n�����̓���o�H�ƁA�`���̑�\���邱�Ƃ̔w�i�Ƃ��Ă̊����̈Ќ������X�r�Ȃ��A�܂������p�f�Ղւ̈ڍs�ɂ���Čo�ϓI��Ղ��r�����Ă����Ԃł���B

�@�ȏ���A�����P���́A�ɓs�������҂ɂƂ��Ď��������̒���������I�Ƃ����F���̂��ƁA��K�͂Ƃ͌����Ȃ����u��̔푒�҂̂��߂ɔN���ۗ̕L���Y���v���蓊�������揊�A�Ƃ����l����悵�Ă���ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��낤�B

38���{�������j����2019/02/13(��) 12:43:53.97

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

39�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:55.05

���e�`�p 35

�p�F�����̏o�_�ɂ͓��{�C��������悤�ȑ�鍑���������̂��I

�`�F�l���ˏo�^���u��̕��z��͈ꌩ���ĎR�A�E�k�����������Ă��邩�Ɍ����邪�A�搧�̈قȂ�A�O���ł��Ƃ��瓌�������f����Ă���B�������_���Ɖz�A����Ɉ����ɂ��قȂ�n�搫������A���u�K�͓I�ɂ����o�_�̐��J����Q���u�₵�đ�z����Ƃ͌�����B

�@���Ƃɐ��o�_���J���Ő����ɂ����Ĉ����̐��j���������𗽂��K�͂ł��邱�Ƃɉ����āA���V�p���̕������g�����璼�ڗ������Ă���̂͐��J�݂̂ł���B

�@�ȏ���A�e�n��̎��含����n��I�Ɨ������𐬈��Ƃ��ē���I�w���҂Ȃ��ɂ₩�ȓ����W���������\���A�Ƃ����ȏ�̑z��͍���ł���B

�@���Ƃɉz�n��́A�_���Ƃ̐����I�A�g���������`�Ղ��ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�i�O�c1994,2007�j

�@����ŁA���o�_�̐��J����Q�́A���c�R�i�퐶�����t�E�|�z���u��╽���P����Ɠ������j���瑐�c�T�i�����㔼���s�A�z���O�܂܂��j�̎����ɍŐ������}�������Ƌ}���ɐ��ނ���B

�@����ł��퐶�����ȗ��̕����I�`����ێ������܂܁A�Õ�����ɓ����Ă����}�g�̕������ɓە����ꂸ�ɁA�Ǝ�����ۂ����n���Ƃ��ĉi�������������قȒn��ł���B

�@������̐_�b�́A���}�g�ɏ]���I�Ƃ͂��������W�ł������n�������i���j���A�T���I�ȍ~�ɕ��f�E��̂̈��͂ɎN����@�_���J�̑����ۏƈ��������ɓƗ����������������Ă����A�Ƃ��������I�f������㏊���̋���I��b�ƍl����ׂ��ł��낤�B

�@�퐶�������Õ������̎j����Nj�����ɂ������āA�L�I�Ɋ�Â��ďo�_���ߑ�]�����邱�Ƃ͔��I�ł���B

�@�����ɁA�k����B���͓��ɕ��f�I�ɐ������ꂽ���Ɖߏ��]�����邱�Ƃ��A�S�����I�ł���B

���_���_�Ёi�����R�Õ��Ɍ㑱����R���I�㔼�A�O�p���I�N�����𑠁j���l���ˏo�悩������ɑލs��������i�K�ƕ]���ł���B

40�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:15.36

���e�`�p 36

�p�F�퐶���`����ɗ������ւ����ɓs���́A�I�����ɂ����}�g���������Ɋւ��ċ����C�j�V�A�`�������Ă��锤���I

�`�F�ɓs���́A�R���I�O�����甼�ɂ����k����B�ŋE���n�y�킪�g�U������ɂ����āA�ɂ߂ĕ��I�ł��������Ƃ������ł���A�ɓs�����������I�ɗL���ȗ���͊ώ@�����B

�@�������ʂŊO���n�ɑ��ĕ��I�ȍݒn�W�c���W�c�Ԃ̊K�w���ɂ����ė�シ����ӂ݂�K�v�����낤�B�i���V�Q�Ɓj

�@�����ʂɂ����Ă��A�ł�����^�C�v�̓������J�͏]�O�����ɗe�n�ɔg�y���Ă��邱�Ƃ���A���̕������k����B�ł����Ă��E���ɑ��ĉe���͂�L�����Ƃ͕]���ł��Ȃ��B

�@�܂��A�E���Ŏ嗬�ƂȂ�아�I�p�r�̊������J�i��ㅌ^���Ƃ��j�Ӎ��J�j�͋E���Ŋ����������̂ŁA�ɓs���̉e���ł͂Ȃ��B

�@�g���[�E���Ŏx�z�I�Ȋ����J����B�Ɍ����Ȃ����ƁA�����O���ɂ����J�͋E�������B�ɓ��������Ɠ������Ă��A�@���ʂňɓs�������}�g�����ɐ��I�ł���Ƃ͌����Ȃ��B

�@�Ȃɂ��A�����U�������i�K�ł͊��Ɏ����n��i�ɓs���j�͊������ʂ̊j�Ƃ��Ă̋@�\���~���Ă���i�ғc2007�A���2014�Ȃǁj�A仿�����̐���҂Ƃ��Ă�����𗬒ʂɋ����ĈАM�������҂Ƃ��ĉe���͂��s�ׂ��邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�߉ϐ여��i�z���j���K�͂��k�����Ȃ�������^仿�����̐��Y�Ƌ������ێ����Ă���̂ƑΏƓI�ł���B

�@�ɓs���̕����I��i���́A�Õ������ɏ����z�����ꂽ�����̈�Ƃ����ȏ�̕]���͓���ł��낤�B

���e�`�p 37

�p�F����̐�����l�Êw�I�ɑ��݊m�F����邱�ƂȂǖő��ɂȂ�

�@�@㕌�����B���͂ɐ������ꂽ���Ƃ��l�Êw�I�ɔے�ȂǏo���Ȃ������I

�`�F㕌���Ղ́A�y�푊�E�������ɋE���ƕ����Ӊ��n��Ƃ̑��ݍ�p�ɂ���ėݐi�I�ɔ��W���Ă�����Ղł���B

�@�O���̓���n�悩��̎x�z�I�e���͔͂F�߂��Ȃ��B

�@���ꂪ���ԓI�E�L�}�C���I�ƌ����鏊�Ȃł���B

�@���Ƃɍ��ˉ��̊ł������k����B�ɂ��ẮA���{�I�ɎЉ�\��������Ă����ƌ����A�E��������т��Ėk����B�̐����I�l���ɉe����^���鑤�ł���B

�@�Õ�����̃��j�������g�^�Љ�̍������`���ˏo���t�~�u�̕��^���܂��Q���I������E������ق��Ă������q�̎j�I�W�J�o�H��ɂ���A�����R���琼�a�A�s���R�A�a�J���R�Ƒ剤���Õ����A������B

�@���}�g�������Q���I���̌`��������S���I���t�܂ŁA�O������N�������邱�ƂȂ����̒n�ɘA���I�ɑ��݂��Ă������ƂɁA�^��̗]�n�͂Ȃ��B

41�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:37.10

���e�`�p 38

�p�F㕌���Ղ͈�ʐl�̏Z�ޒG�����Z�����Ȃ��A��s���蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����I

�@�@�d���Ă���͂��̑����̎�����x��̕��m�͂ǂ��ɏZ�ނ̂��I

�`�F��ʐl�̋��Z��Ԃ��{�����ㅂ��钆�����̏�s�͎�������҂��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�Ӑ}�I���ɂ�茚�݂��ꂽ㕌���Ղ́A���Z����W�Z���̚����ɂ���퐶����̑�W���Ƃ͈�����悵�Ă���A���s���Ɨ����{�a�y�ы։��悪���������G��I������s�ƕ]���ł���B

�@�����́u�{�v�����s���镡�������ƈ�ㅂ�����`_����Ȃ钩����Ԃ��ی`���Ă��邱�Ƃ�����A��@�Ɖ�L���̉��O��Ԃ����̑�^�����Q�͋{�a�̗v����������Ă���Ƃ����悤�B

�@�×������̋{�s���c�͉͐�̗��p�Ɖ��ς��̂���ŁA�����̏ꍇ�ɑ������J�w�����B

�@���̓_���A��Ō�ݍH�����{��������ȑ�a�̌@��ŊJ�n����㕌���ՂƂ̗ގ������F�߂���B

�u�����ȗ����L���ҁA�țX��l�����A�B�L�j�q��l���Z�H�`���o���B�v

�@�Ƃ���Ƃ���A�ږ�Ăɋߎ�������̉Ǐ��ŁA���̋�������ʐl�̋��Z��Ƃ͊u�₵�Ă������M�m�����B

�@㕌���Ղ̎�����_���E�Z��Ԑ��A���J��Ԑ��Ƃ��������i�ƍ��v���Ă���ƌ����悤�B

�@��I�З͎҂ƐM�����Ă���҂���ʐl�ƎG�����Ȃ����Ƃ͖����I�ɍm���邪�A�퐶���ɋ��_�W������̂��ē��s�����ق��ׂ����`���Ƃ��ēƗ������Ă���X���Ƃ������������B

�@��a�̌��݂�A���y�̉^���ʂ��ܕS�`��l���~�\�`�ܔN�Ƃ������锢���R�Õ����͂��߂Ƃ���y�؍H���Ղ́A�����̐l����㕌��ŘJ�����Ă����؍��ł���B

�_���^�W���łȂ��ɂ��S�炸���و扺���̐��H�ő��ʂ̃C�l�ȉԕ�����������Ă��邱�ƂŁA�����G���ȂǍ��ނ̏W�ϓI���������������Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��A��������x������B

�@�ɂ��S�炸��K�͂ȑq�ɌQ�������o�ł���i�L��2018�j���Ƃ́A������̐��^���L�V�A�����̒��Ԑl���̎Q�W���\�Ȍ�ʊ����ӂ݂�A�퐶�I��^�W�������W�I�ɕ��U�E��̂����Ƃ���邱�̎����A㕌���Ղ̋ߖT�ɍx�O�I���Z�����W�J���L���ɋ@�\���Ă������Ƃ��m���ł���B

�@�N���o�H�̌��肳���ޗǖ~�n���̂ɖh�q��̗��_������A���l�ʔ��B�̌�ʗv�Ղł�����B

�@�V�������`���̎�s�Ɩڂ���ɑ���������ՂƂ����悤�B

42�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:56.51

���e�`�p 39

�p�F鰎u�ɂ��Δږ�Ă̓s������͎̂הn�㚠�ł���I

�@�@�הn�䍑�ƌĂяK�킷�̂͋E���̑�a�ƌ��т�������ׂ��낤�H

�`�F�`�l�`�̋L�ڂ���`�l�ŗL��ɂ͓��{��̂��J���ߌ���̓������悭����Ă���A���߂ł��邱�Ƃ�������������d�ꉹ�ƂȂ�u�הn�㚠�v���A�㐢�ɔ��������ʖ{�Ԃ̌�ʂł��邱�Ƃ͊m���ƌ�����B

�@�������s�̗p���ɂ��Ă͂P�Q���I�����Ɂu�i�v����u��v�ւƈڍs���ĝB�R�Ƃ��Ă���A��ʂ̔����������T�˖��炩�ł���B

���e�`�p 40

�p�F�`������͉̂�m�u�����v�̓��ł���I

�@�@��B�ł����ł͂Ȃ����I

�`�F����ɔs�ꂽ��m���牤�N���u�����v�i�� ���˕��� ��v���u��꤁v�{�j�ւƔs�����Ă���B

�@�@

�s���悪����̌i�� ���B�s��R��Ձj�ł��邱�Ƃ͓��s������|�Ȃ�тɒnj�������Ă̓`�A���т�閩�z�̒n�ƋL���蒐��������t�H�ɂĖ��炩�ł���B

�@���B�s�̓��͉���ł���A�`�l�`�̗����L���Ŏהn�䍑���ݒn�_�������邱�Ƃ̖��v��������

�@��FAQ17�ŐG�ꂽ�Z���Ȃ���̂�z�肵��؍��ł�����B

�@��m����́A�u��m����܌��v�i�C�Г`�j�Ƃ����p�Ⴉ�������Ƃ����m�S���茧�̈Ӗ��ł͂Ȃ��A���S�암�̒ʏ̓I�n�於�i�������������ɖ茧�łȂ��j�ł���B

�@���v���u���@怚��S�H�c���C�����������s�сA����B��������Y�͈��A�Ȗ藧���B�v�i�����ʊӏ������j�Ȃǂƕ���킵���A���{�Ƃ����Ɩ�̍��p�������B

�@���i�́E�茧�j��鰑�E�����͒P�ɌƏ̂���A�̂��ɉ�m�S�������S�̑��ƂȂ���

�@���̂��߁A�����O���u�����M�����Ƃ���鑾�N�N�Ԃɉ�m�S���茧�����݂��Ȃ����Ƃ��Ȃē����͉�m����ƕʂł���Ƃ��鏭���ӌ��́A�s�����ł���B����������m���肪�S�����łȂ��݂̂Ȃ炸�A儋����R�ȂǐW��ɂȂ����j�I�n���������`�l�`�ɗp�����Ă��邩��ł���B

�@�{�_�L��啽�L�L�ɓo�ꂷ��u�����v���S�Ė茧���w���B���E���B����������u�����v�ƋL���ꂽ�B���ł���A�B��́u�����v���n�ł���B 43�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:16.32

���e�`�p 41

�p�F�����P��������I

�@�@��B�ɂ͌Â�����O��̐_�킪����I

�@�@��a����͋�B���͂̌���Ȃ͖̂��炩���낤�H

�`�F���̎咣�́A�o�����Õ������E���݂̂ŋʂ����������ɂ���Ĕے肳��Ă���B

�@�o�����Õ��́A�������Q�`�R����͋ʂ��ɗp���Ȃ��E���̏K�����p�����Ă���A�����I�������i�ނɂ͖������Ԃ�v���Ă����B�ʂ����镶�����̏o�g�҂͓�������͏������}�g�����̒����ɎQ�^���Ă��Ȃ��Ɣ��f�ł���B

�@�܂��A�����̏ے����郌�K���A�́A���E�j�I�Ɍ��Ĕ퐪���҂��琪���҂Ɉړ]����X���������B

�@�L�I�ɂ����Ă��A��ɓ`��ł��鋾�E���E�ʂ��������Đ����҂��}����~���V�炪�L����Ă���B�i�i�s�I�A�����I�j

�@�E���n�y��́A�������J�̋����y��Ƃ��āA�Õ�����Ɍn��I�ɓW�J����剤���Õ��ɍ̗p����Ă���B�����̎�e�ɋɂ߂ď��ɓI�iFAQ36�Q�Ɓj�ł������O�_��Ղ̎x�z�҂��A�������}�g�����Ɛ������͂Ƃ��ĘA�����Ă���Ƃ����z��ɂ́A���o�����������Ȃ��B

�@�퐶����ȍ~���s�������^仿�����͎�ɓ��s�ԕ����Ɠ����A�ʕ����n��ɑ������A�퐶����̂����ɕ��z���E�����܂ŒB���Ă���A���̋����n�͓߉ϐ여��ɋ��߂���B

�@�����̔��t����仿�����Ƃ��ēƎ��̊ȉ��Ɣ�剻�𐋂��Ă���A�n�����ł͌Õ��o�y���̌n���Ɍq����Ȃ��}�t�ɑ�����B��������X�q�������i�a27.1cm�j���ٌ`�̓��s�ԕ����ł���B

�@����ɑ��A�Õ��o�y�̍��Y��^���s�ԕ����͍ו��̎d�l�ɘ`�L���������A��{�̊I�v�����i���j�𔕍ړ��s�ԕ������瓥�P���Ă���A�n���I�ɕ����ƒf�₵�Ă���B�����o�y���ƌÕ�����ɐ��s������s�ԕ��n仿�����Ƃ̊Ԃ̃q�A�^�X�͑傫���Ƃ����悤�B

�����s�ԕ����̊I�v����

�~��8�������A�~���ɓ��ڂ��鐳���`��B

���̐����`�ɓ��ڂ���~���A�_�����тƘA�ʕ��̊���Ƃ���B

���̊���̂P�^�Q�a�̓��S�~�����т̊���Ƃ��A���̓����Ɋ`�������z���B

�@���́A�R���p�X�ƒ�K������⛏�ɕ`��ł���v�������A���ڂ̒��X�q�����s�ԕ��������^仿�����s�ԕ����i���{��ˁA���r�R�Ȃǁj�Ɍp������Ă���A�������ƈٍ��ł���B����炪��⛋��������Ȃ����Ƃ��������ƈَ��ł���B

44�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:35.26

���e�`�p 42

�p�F�����̕z���������������ŌÎ��V������y��ƈꏏ�Ɍ������Ă���ł͂Ȃ����I

�@�@�V���̌����̍��܂Ŏ��オ����̂����瓖�R����͂S���I�̌Õ����I

�`�F�Î��V������y��Ƃ͐V���≾��Ƃ������̓y��ł͂Ȃ��A�V���Ɖ���̒n�搫����������ȑO�̎���̓y����w���p��i����1985�̒�`�ɂ��j�Ȃ̂ŁA�P���Ȍ���ł���B�ْC��V���i��������y��j�Ɍ㑱����N��̗l���Ƃ���Ă���A�����R�Õ��̔N��Ƃ��������Ȃ��B

�@�ْC��V�������̗Ǔ���162�����ł͍ŏI�i�K�̖퐶���^仿�����Ɗ����U������������B

�@�\�h�K�͕�e�N�ڂɂ��}�]�̕���ɋN�����鎖�ۂƂ��Ė؞ؕ� II�ނ̐����𑨂��đ听��29�����̎��N������߂����i�\1993�j�A�������߂Ƃ��Đ����͂��鍪���Ƃ͕]���ł��Ȃ��B�����������t�����Z���̐����𐼐W������̉e�����ɂ�����̂Ƃ����\�ҔN�ɂ͐����͂�����A�R���I��S�l�����Ɉʒu�t���錋�_�ɂ͖�肪�Ȃ��B

�@��p�����V�̕ҔN�ɂ��ֈ��ˎR�i�z���P�j�����̒���̔N��Ɉʒu�t������B

�@�\�ҔN�ɂ��听��29�����̓����y���������h���͋v�Z IIB���ɕ��s���邪�A�\�������h���Ɋ܂߂��Ǔ���235�����͑O�i�K�ł���ْC��V���ɕҔN����Ă���i���v1999�j�s�����ł���B

�@�Ǔ���235������؞ؕ�h�ނƂ݂����\�́A���̓����y��ҔN�����ڍׂ�10�i�K�ɍו����ē����y��̏�����������i�K�Â��R���I������i��2011�j�Ƃ����B����͒������n�����y�����������������a��̏��� II�`III�i�v�Z�hB�` IIA�j��A�v�̊����y��i�ْC��V���j�͕�i�̔N��Ɛ�����������B

�@�Q�l����ɐ���250�N��Ƃ���鏹���O����2���Ί���ɕ������ꂽ�d���i�����j�y��Z���i���R���q��w��1984�j������B

�@���̓����y�킪�`�ԏ㐼�W������̉e�����ɂ���Ƃ���O��́A����S�ɋߐڂ��钉�����n�̓����y��̋N����������i�K�Â��Ƃ��铮���Ɛ�����������B

�@���̂悤�ɓ��̌����ҔN�͔N�X���k�����A�ʐ�����������Ă���B

45�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:55.02

���e�`�p 4�R

�p�F�������Q���I�����Ƃ����͉̂��̂��H�@����͉��̂R���I���Ȃ̂��H

�@�@�Y�f��N�ւ͐M�p�ł��Ȃ������͓`�����Ă��邩���m��Ȃ��I

�@�@�m���ȍ����ȂǂȂ����낤�I

�`�F�y�Q�E�ѕ��S塼����͕��ށE�ҔN�����

�@1B II�^���� 1BIII�^���� 1BIV�^���ƑQ�ړI�ɕω����Ă���B

�@�܂��A1C�^����1BIII�`IV�^���̎����ɘj���ĕ������Ă����B

���̒z���N���[�I�Ɏ����I�N��塼��

�E1B II�^���V�i�K�̒�擴31�������狻���Q�N�i195�j��

�E1C�^���̖P����1�������琳�n�X�N�i248�j��

�E1BIII�|1�^���̃Z�i�����Õ�����Õ��l�N�i252�j��

�E1BIV�^���̞��˗��Õ����瑾�N�l�N�i283�j���ł���

�ȏォ��

�@1B II�^���V�i�K�i�Q���I���`�R���I�O�t�F塼����Ő����j

��1BIII�^���i�R���I���t�F���ފ��j

��1BIV�^���i�R���I��t�ȍ~�F�����j

�Ƃ������N�オ�����Ă���A���̂���塼����1B II�^���V�i�K���y�Q�؞ؕ�V���ƕ��s����B�i���v2009�j�}�����������S���x�z���ĕ҂��`�Ƃ̐ڐG���������Ă���A�`�l��鰂ւ̒���E�v���r�₷��܂ł̊y�Q�S�ċ����ɓ�����B

�@�y�Q�؞ؕ�V���͉���G���Ɍ㑱���鐼�V�i�h���j�y�я����ƕ��s����i����2001�j

�@�܂���������y��̓o��͐��V���Ɠ������ł���i�����2008�j

�@����Đ��V�����O�̕����P���悪�Q���I���ɁA�z���O�i��a�����ŐV�w�j�̔����R�Õ����R���I���t�㔼�ɑ�������B

46�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:14.46

���e�`�p 44

�p�F�O�p���͑��݂��Ȃ��N����������Ă���I

�@�@���Y�Ɍ��܂��Ă���I

�`�F�i���O�N���琳�n���N�̉���������ӂ�ɁA�i���l�N�͎��݂����ƍl������Ȃ��B

�@�j����Ŗ��E���ꂽ�N���͒������Ȃ��B

�@���̂悤�ȓ����҂����m�肦�Ȃ������́A�������̏؋��Ƃ��ėL�͂ł���B

�@�����c��̑��ʂ͌����Ƃ������N�����ł���A���ʌ�ŏ��̐����ɉ����Ƌ��Ɍc��̑��Â���邪�A鰖���͌i���O�N���������Ɏ����������߁A���ʏj��Ɗ������d�Ȃ鎖�ƂȂ����B

�@���̖��̉����@�Ƃ���鰒��́A����̐��i�����O����v�z�������Ĕp�Ăɂ��A�ĂщĐ������̗p���������ꃖ���̂��Ɉړ��������B�i�v���u���j

�@�ŏI�I�Ɍ�\�Ƃ��ĉ[�������ƂȂ邪�A�����ƐV�N�̑剃���y��������ׂɂ͌i���l�N�����̎��݂��K�{�ł���B

�@���̉���c�_�͊������O�̏\�ɓ����Ďn�߂ċc�_���n�܂��ċ}篌��肳�ꂽ�����ł��邽�߁A��̉^�p�ɓ������č�����������͎̂��R�ł���A����̋L���ɂ��̍��Ղ𗯂߂Ă���B

���Ƃ��āu�t���N�A�����������ė����A���������ߑ������E���R��v�B�v�̋L���́A�i���l�N�i�����p�ߍ�j�łȂ���Ί��x������Ȃ��B

�@�i�����̘`�������g���琳�n���N�̍����g�h���܂ł̊ԁA�i���O���i���l�����n���e�N���̓������Q�������삳���̑z��͌����I�ł���A

�]�����l�Êw�҂����肷�鏊�́A���݂ɘA�g���������H�[�œ����i�s���}���ŏW���I�ɐ��삳�ꂽ�Ƃ����O�p���_�b����P���b�g�̐�����ƍ��v����B

47�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:34.28

���e�`�p 45

�p�F㕌���Ղɒ����ƒʌ��������ՂȂǂ���̂��H

�`�F���P�ŗ��q�����Ƃ���ł���B

�@�z�P�m�R�Õ��́A�R���I�ɐ��삳�ꂽ�㊿����鰋��A�f���品�Ȃǂ̕�����i�ɑ�����B

�@�����R�Õ��́A�I�Ȑ��~��z���y�؋Z�p���p����ꂽ�ŏ���ł���O���̋Z�p�ł���B

�@���̎�������͖G��I�n�C�����̍��ՁiFAQ21�Q�Ɓj�����o���ꂽ�B

�@�`�l���㌣�����Ǖz��`�т������K��縑�iFAQ29�Q�Ɓj���d�v�ł���B

�@�x�j�o�i�y�уo�W���Ƃ����A����܂ŗɑ��݂��Ȃ������A���̉ԕ����i����2015�j�́A���N�����ł̔����Ⴊ�����A�����{�y�Ƃ̒��ڌ��̌��ʂł���ƌ���̂��ł��Ó��ł���B�A�������͏����R���i㕌�61���F���c�n��a1-A�A���{2008�j�Ƃ����B

�@�������ԕ��̑�ʌ��o�ɂ���đ�^�����Q�̋ߖT�ɓ��������������Ƃ��m�F����

�i����2011�j�ASK-3001�o�y�̓��̑�ʋ�������ƕ����A鰎u��Œ��D�̋��c�Ɠ����u�S���v�Ƃ����ď̂�p�����Ă���ږ�Ă̏@�������������̉e�������V�@���ł���Ƃ��錩���ɂ��ė��t��������ꂽ�B

�@�܂��A㕌���Ղ��牓����ʊ����̉��r�R�Õ��i�z���P���Òi�K�F�R���I���j����́A�����ɂȂ�����^���Y�������[���邽�߂́A���Y�ł͂��蓾�Ȃ�������̚��I���e�킪�o�y���Ă���A�����ɓ��������Ƃ����l������ώ@����Ă���B�i�͏�2008�j

�@���̓��莞���͓�S�Ƃ̒ʌ����r�₷��ȑO�ɋ��߂���Ȃ��B

���e�`�p 46

�p�F���z�W�悩��A�ʕ����啍���̊Ԃɉ~�`�̂�����s�ԕ������o�y���Ă���I

�@�@���ꂪ鰐W�����낤�H

�`�F���z�W�悩��͓������⏺�����ȂǑO�������o�Ă���A�{�����`�������㊿���ƌ��Ă悢�B

�@�Q���I�̋��ł���B

�@���s�ԕ����S�ʂɂ����āA�A�ʕ����啍���̊Ԃɂ��錗�т�

�@�@�����ɋ����������с����������ȗ����ꌗ�т̂݁������ɑމ������ׂď���

�@�Ƃ������Ɋȉ����Ă����A�����U���i�Q���I�j�ɂ����Č��сA���͌����̂�����́iVA�j�Ɗ��ɏ����������́iVB�j�Ƃ���������B

�@�啍�����s�ԕ����̏ꍇ�́A���т̂�����̂��h�^�A�������̂� II�^�ƌď̂����B

�@���̑O���^�C�v�h�^����������╨�̋I�N���ɂ�

�@�@A.D.94�i���z�ߍx�o�y�j,105�i�����o�y�j,191�i���z�o�y�j

�Ȃǂ�����B

�@�Q���I�����_�Ŋ��ɓ`�����ł��낤�B

�@�_�����̂Ȃ��l�t�����s�ԕ����̐������銿���U���̎n�����A�����Ɩ��m�ł���B

48�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:53.58

���e�`�p 47

�p�F鰎u�ɂ��u�����v�ɂ͂Q���I�O������j�������݂��Ă���I

�@�@�Q���I������n�܂�Z����Ղł͖����ł͂Ȃ����H

�`�F�f���A�u�����v��㕌���Ղƍl����҂͋E���_�҂ɂ͎����ア�Ȃ��B

�@鰎u�L���j���́A�ِ������邪�A�㊿����������i�����N��������Ƃ���́u�`�����������v�Ƃ��A�����`�l�̊O����������Ƃ�Z�߂闧��ɂ������ɓs�����ɓ��Ă錩�����L�͂ł��낤�B

�@����ɘ`�����Ə̂��ׂ����Ԃ������Ă������ۂ��ɂ��Ă͔J��ے�I�ɑ�����K�v������B

��̉������㊿�鎺�ɂ͓��Ή��x�C����ϋɓI�ɋ��߂铮�@������A�����u���v�Ƃ����\������͘`���������̑��Ɗu�₵���҂Ƃ��Ĉ����Ă��Ȃ������̎p�����M�m�ł��邩��ł���B

�@���Ȃ��Ƃ����̐����̐��́A�n��I�����̕s������P�����z��̏k���A�����U�����̌����Ȃǂ��猩�Ċ��ɐ��ފ��ɂ���A�Q���I���ɂ͊���������퐶��̏I���ƂƂ��ɍŏI�I�ȕ�����}�������̂Ɛ��肳���B�iFAQ34,36�Q�Ɓj

�@�`�����������ɓ������ږ�ċ����ƐV���`���̍��ƌ`���͂���Ɩ����ł���A�����̓s���鏊������s㕌��ł��邱�Ƃ�W���Ȃ��B

���e�`�p 48

�p�F��������㕌���ՂƂ͂ǂ͈̔͂��w���̂��H

�@�@�l�Êw�I�Ɋm�F����Ă���̂��H

�`�F㕌���Ղ́A�l�Êw�I�Ȕ͈͊m�F�����ɂ��A���G�c��͓����狌㕌���͓��̊Ԃ̐��n�ɏ��݂��镡���̔����n��ɓW�J�����ՂƂ���Ă���B

��Ռ��݂̑��������ɑ�^�̉^�͂��J�킳��A�܂��Ɨt���n�̉ԕ��ɑ��芣�������l�גn���D�ޑ��{�̉ԕ������o�����悤�ɂȂ��Ă���A�v��I�ȊJ���s�ׂ���K�͂ɍs���Ă������M�m�����B

�@����s����ψ���͋��G�c��͓��k�݂ɂ�����Ղ��L����\�����w�E���A�V���s�ɂ܂�����l�Êw�I�z��Ɋ�Â�����ՑS�̐}�������\���Ă���i����s����Օۑ����p�v�揑2016�j���A���{���y�яa�J�����ŘA�������Ղ͌���ł͊m�F����Ă��Ȃ��B

�@�L��Ȉ�Ղł���A�{�������܂߂Ēn���҂��c��Ȑ��ɂ̂ڂ邽�߁A�����ɂ͕������ی�@��l���R���͂��ߎ�X�̐�����B

�@���̂��ߒ������y��ł���͈͂͌���͖����S�̒��̋͂��ȕ����ɉ߂��Ȃ����A�䂪���ɂ����鉤���a���ւ̓���H����ՌQ�Ƃ��ċɂ߂ďd�v������Ă���B

49�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:11.41

���e�`�p 49

�p�F������������������ϓz���̓C�g���Ɠǂނׂ��ł͂Ȃ��̂��H

�`�F�Ñ㉹�C�j�������B�ł���������̕T���ł���A�ߋ��̈╨�ł���B

�@�����̒���ł́u�z�v��do�Ƒ���̂��@���������ł���P���I�̔����Ƃ��Ă��蓾�Ȃ��B��É�nag�������ł��낤�B

�@�܂��A䗞@�㊿���ɐ�s�����͍G�i���W�j�㊿�I������I�ɂ��u�`�z���v�Ƃ��Č���Ă���A�u�ρv���u�`�v�Ɠ��`�ł��邱�Ƃɋ^��̗]�n�������B

�@�D����`���ςƂ��\�L����邱�Ƃ�����ʗp�����炩�ł���B

�@�@�u��� ���`�B�ꖼ�ځB����ρB�����q�B�v�i�m�a�����`���j

�@����Ɂu�ρv�A�u�`�v�̎q����w�ł���A�ɓs����y�ł���̂őS���������قȂ�B

�@�ł��������ɂ͛߂Ɂu�`�l�v�Ƃ������������m���Ă���A���̕������`�l�̍����\�L�ɁA�������Ƃ��Ă̘`�Ƃ�����`���܈ӂ������ɌŗL�����u�`�z�v�Ƃ��ėp���邱�Ƃ��A�A�������̈قȂ�\�������Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ��A�}������ȗp���Ƃ͍l����B

�@�܂��A�����̍�����������ł���P�[�X���u�i���Ɏ�j㳁v�u�Ԏt�㕔�v�Ȃǒ������Ȃ��B

���e�`�p 50

�p�F㕌��̑�^�����Q�͂���قlj���I�ŋ�O���Ȃ��̂Ȃ̂��H

�@�@�ǂ��ɂł����肻�����B

�`�F�����Q���召�Ƃ����S�������L����K�i����L���邱�Ƃ͉���I�ł��邪�A�v��I�z�u�Ƃ����_�ł͈ɐ���ՂƂ�����s�Ⴊ����B

�@����I�ƌ����Ӗ��ł́A�����y�ш�ㅍ����Ԃ��u��@�Ɖ�L����Ȃ钩��v�I��Ԃ�z�N������_�́A�ږʂ��銲�����H�̎��Ƒ��ւ��āA�����q�ɌQ�ƈ�����悷�B

�@㕌��S�̂̋K�͂ƌv�搫���ӂ݂�A�K�R�I�ɔ�r�Ώۂ͔��̋{���ƂȂ낤�B

�ܘ_�A�����R�E�a�J���R�E�s���R�̋K�͂��l����Η_�c�R�E���ɑΉ����関�����̋{��������ʂł��邱�Ƃ͗\�@�������̂́A����ł͔���̋{���ȑO��㕌��̑�^�����Q�ɔ䌨����悤�Ȓm���͂Ȃ��B

�@�P�ɏ��ʐς̂ݒ��ڂ���Ύ���I�Ɍ㑱���鎵���̖��s���SB02�i�z���O���s�j�͑�K�͂ł��邪�A���n�Ȃ�тɍ\�����猩�ėp�r���{���ł͂Ȃ��̂ŁA��r�ΏۊO�ł���B

50�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:32.41

���e�`�p 51

�p�F�m���͋�B�ɂƂ��ĕs���ȏ����ł͂Ȃ��̂��I

�@�@����L���C���݂Ŕ������Ⴊ����ł͂Ȃ����I

�`�F��B�����`�l�`�ɏƂ炵�ĕs���R�ł���A�Ƃ������_�����o�Ȃ��B

�@�܍��m��͘`�l�S�ʂ̏K���Ƃ��ċL�ڂ���A�l�Êw�I�m���ƍ��v���Ă���B

�@�S�g�����폊���Ɖ]����ɓs���ł��̏K������������Ȃ��̂ł���A���d�v�Ș`�l�̋��_�[�[�Ⴆ�Ώ������s�̂悤�ȁ[�[�Ŗڌ����ꂽ�Ɛ��@����̂����R�ł��낤�B

�@���Ŗڌ�����A��ق䂦��ۓI�ŋL�^�Ɏc�����Ƃ���Ȃ�A��x���̏��ɓ��L�����̂������ł���B

�@�퐶����̖m���̔�����͂Q�O�s�{���T�O�]��Ղɋy�ԁB

�@���{�C���[�g�Ŕ\�o�E���n�ɁA�����m���[�g�œ��C�E��֓��ɔg�y���A�퐶�Љ�S�ʂɍL�����z�����K���ƍl�����邪�A���R���E��C���y�ы�B�{���Ŋł���B

�@�m����n���I�ɒH��Δ������̓`�d�ł��邪�A�����p�ݒn��Ɉ⑶�Ⴊ�����A�������ň����̐J�㎛�n�Ƒ�a�̓��Ì��̓��ՂɏW�������邱�Ƃ́A�C���ʃ��[�g�̗��j���l�@�����ł������[���A���̏K���ƊC���ʂɏ]������E�\�W�c�Ƃ̊W���M�m�����B

�N��I�ɐ��ڂ�����ƁA�퐶�O�E�����Ɉ��[�R�A�[�E���Ɠ_�݂��A����ɐ��˓��[�E�������シ�邩��ł���B

�@���ƂɁA���Ì��Ŗ퐶��������ɐ��������ƍl������m��̋Z�p�̌n�^�C�v���A��������܂łɋ�B���܂ޑS���ɔg�y���Ă��邱�Ƃ��A�����[���B

�@�܋E�ł̏o�y��͈ȉ��̐ۉ͘a�e���

�@�@�V���E�X�V�{�i�ےÁj

�@�@�剮�E�S�Ր�E�T��i�͓��j

�@�@���Ì��E㕌��E�l���E�؈�啟�i��a�j

�@���Ƃɓ��Ì��ł͖퐶�O���������܂ŘA�����ĕ������݂���B

51�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:53.66

���e�`�p 52

�p�F㕌����ތ�Ɏהn�䍑�͂ǂ��Ȃ����̂��H

�`�F�o�n���Љ�ł͕����Ȓn�ʌp���ł�����n�Ղ��n���I�Ɉړ����邱�Ƃ��L�蓾��̂ŁA�l�Êw�I�Ɍ������S�n�̈���ړ��͕K�������������Ƃ͒f�����Ȃ��B㕌��̐��ނ́A���W�ŏq�ׂ��o�ϊ�Ղ̕ω��̂ق��A���J�^���傩��̎��I�ω����܈ӂ��Ă���\��������B

�@�ޗǖ~�n���ł��L�ӂȒn��W�c�́A���̂ق�����ƓY������B�剤���Õ��̏������猩�āA㕌��i���j�ɂ������{�s�͓Y�̕���{���w���L�͌��n�ƂȂ낤�B��R��E�ߍ]�Ƃ̊W�������[���B�i�Q�l�F�ˌ�2012�j

�@����W����\�̊m�F����Ă��銋��n��͑Ή�����剤���Õ��������Ă���A�͐�Ƃ̊W�ɂ����čX�Ȃ�T����v���B

�b�h�ۗL�`�Ԃ���}���̘V�i�E���藼�Õ����E���̑O�������ɋ߂��������̒n���ŁA�E���̒�����������͔J�댡���Ώۂł������Ƃ��镪�́i���c2015�j�ɂ́A���E�Y�Ɖ͐�E����̊ԂŖ���n���̕s�A������������Ă���B

���e�`�p 53

�p�F��嗦�͏����̕G���ŁA���̈Ќ��̌��Ɍ������������̂��낤�H

�`�F�������݂����ނ�悤�Ȑ��͎҂����u����A���̎������ɓs���ɍ݂邱�Ƃ́A�����p�݂������̓s����͒��ړ����̗e�ՂłȂ����u�n�ɂ��邱�Ƃ������B�����͍ł����ӂ��ׂ����@�ΏۂɎ������߂��Ɨ�������̂����R�ł��낤�B

���́u�嗦�v�̗p���┭�����u�P�ÕF�[��������v��u�}�����v�ƒʒꂷ�邱�Ƃ͋����[���B

�@�h�j�͒������h�����Ēn���ɒ��݂��钺�C���ł���A�C�n�̏B�Ɏ�����u���n�����l�����O���{���o���c��ɊN�t����h���̗��ł���B

�����t�͓������ɍݒn�o�g�̏�v���j�̐E���i�������������ϊ��I�A�������S���u�B�S�j�ւƍ������i�u�B�q����҂�đt�������f�v������I�j���v����Ă���B

�@���\�̌y�d��n���s���ւ̊֗^�x�͔N��ɂ��قȂ邪�A�Ď@���E�R�Ă̐E�\�ƍc��̎g�҂Ƃ��Ă̐��i�͕ς��Ȃ��B

�@���̎h�j�ɗޔ䂳��邱�ƂŁA�嗦�����u�n�ɕ��C���ė��������ł��邱�Ƃ͖��Ăł��낤�B�A���A���̗l�Ȓn���]�o�҂��e�Ղɓy�����čݒn�����邱�Ƃ́A�㐢�̏��Ȃǖ����̗�Ɏ������Ȃ��B

52�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:15.19

���e�`�p 54

�p�F��嗦�͏������Ȗk�ɒu����Ă���I

�@�@�Ȗk���Ă��Ƃ͏��������܂ނ��I

�`�F���ۂ̗p��ł͂����Ȃ�Ȃ��B

�u�n�E�k���ȓ����Ɂc�ד����A�n�E�k���Ȑ�����J�ג����c�n��J�Ȑ��������c�א����v

�@�@�@�i�O���u����鰏��N�ځj

�u���d�d��R�̈Ȑ����y�Q�A���̈ȓ������s�ю�V�v

�@�@�@�i�O���u���Γ`濊�j

�u�������A�����N���ԗL�p�ȓ�r�nਛ���S�v

�@�@�@�i���ؓ`�j�@���ԗL���͊y�Q�ɑ����B

���e�`�p 55

�p�F�͘`�Ɓu�ځv���Ă���B�n�������B

�@�@��؍��͘`�l�̍��̈�����I

�`�F�u�ڏ�v�Ƃ���Βn�����ł��邪�A�u�ځv�����ł͍����ɂȂ�Ȃ��B

�O�ڗɓ��A���^�n�V���i�������E�Z�j

�@�@�@�@�R���Ȃ̎h�j���ɓ��Ɓu�ځv

�d�˚��A�ݓ���C���F�㋏�A���o�k���A���o�֔k�o�A�k�o�^�c�ځi��������j

�@�@�@�@�C���̓������J���{�W�A�Ɓu�ځv

�@��ׁi����j�͋������A���ׁi�����j�͙����S�ƁA�R���I�Ɏ�v�Ȉ�Ղ̂��锼����ْ݂͕C�̏��؍��Ő�߂��A3���I�O���ْ͕C��V���̕������ł���B�i���v1999�C�v�Z2006�C�p2007�j

�`�l�̍��ł͂��蓾�Ȃ��B

53�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:34.94

���e�`�p 56

�p�F�u���L�v�́u��X�v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�u鰂̎����Ɂv�Ƃ����Ӗ����I

�`�F�u���L�v�ɂ́u��X�c�v�Ƃ����Ӗ��ƁA�u���Ԃɂ́c�v�u���̍L�����E�Ɂc�v�ȂǂƖׂ��p�Ⴊ����B�u鰂̎����Ɂv�Ƃ����Ӗ��͂Ȃ��B

�u���ԂɁc�vin the world �̗p��

�E�u���L�l����q�@�ǎҌ��H�v�i鰎��t�H�`�N�j

�E�u���L�m�l�A�ᖢ�V���B�v�i�挫�s��j

�E�u���L�v�w�a��ҁA母������I�v���s�o��B�����������C�v�����ӁB(鰗����v)

�E�u���L���l�������@�v��g�@���C�A������s�{�l�_�V���A

�@�u�����M�ɘC�V����i�m�E�q���j

�@�@���͈͂͑S���E�A�����鰒��Ɍ��炸�A���̎���ɂ��s��

�@�@�������͕s�����someone�̑��݂����������ł���B

�u��X�c�v�̗p��F

�E鰈����@�A��@�V�j�A�F�@�p���A���v�l�ȉ��A���L�����B

�@���c�����A�n�����@�A�����ܓ��c�i�@�ܙB��܁j

�@�@����������鰉��̍�����鰒��܂ő�X�ύX���d�˂Ă���B

�E���L���߁A�㐢�����J�B�i���q�ǔJ�j

�@�@���c�Ă��������ǒ��̎q�����A����ɖk�C�ʼnƂ��ċ����Ă���X��ڂ��ǔJ

�E�͎��q�����L���ʁA�M�B�����B�i�蒐�͟Ёj

�@�@���͟Ђ̕��͊����̎i�k�A�Ђ�鰕��ɏd���A�q���������ɒB���W���Ɏ���B

�E�����l���L���j�i����j

�@�@���̂�鰂̎i��ƂȂ鉤�₪�q�Ɖ��Ɍ��P��

�@�@�@��̔����_�͊��왱�z���Y���A���V�͑�S����A�Z�ʼn��̕��@��鰓��S����

�@�@�@���R�Ȃ����l�͉����l�̂��Ƃł͂Ȃ��A���c��X���w���B

�E�b�v�V��A�������S���A嫐��L�m�ҁA�匪�����t���i�|�ʙB�j

�@�@���S���ɘj���đ�X��z��

54�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:53.49

���e�`�p 57

�p�F�퐶����ɑO�j�������Ȃ�㕌����Ȃ��{�s�̒n�ɑI���̂��H

�@�@�K�R�����Ȃ��I

�`�F�ޗǖ~�n�͌Óޗnj̏����ߒ��ɂ���A�͓����ӂ̖������n���������̔_�n�ւƁA�ؐ��_��ł����e�ՂɊJ���\�ł������B

���̓����ɂ��A�ޗǖ~�n�͍����l���z���͂�L���A�ږ���U�v���₷���A���͂̐L���i���U�Q�Ɓj���\�Ƃ��闧�n������������Ă����B

�@�@�����t�߂Ⓡ�̎R�Õ��̓����ɖ퐶��Ղ����z���Ă��邱�ƂŁA�������ɌÓޗnj̍��Ղ͋ɂ߂ċ�襂Ȏc�������������݂��Ă��Ȃ��������Ƃ͖��炩�ł���-

�u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016

�u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016

�i �ޗǖ~�n�̖퐶����̈�Օ��z�Ɗ�b�n��@�w�Z���w���� 4�x p6 �}2�j

-���A�͍����̐썇�l���̒n���������������Ƃ���A�ޗǖ~�n�e�n���c���Ɍ��ԑ�a�쐅�n�̐��^�͋ߐ��܂Ő���ł������B

���Z�ɓK���������n�𐅈�k��ɓK������n���͂ޒP�ʏW���������ɔ������A����炪���^�Ō���邱�ƂŁA���R�����ɋnj�����Ȃ����ƌ`�����x����C���t�����\�ߏ�������Ă����ƌ�����B

�@�����āA�O�֎R�[�͌�ʂ̗v�Ձi���S�Q�Ɓj�ł���B���CS���P�̊g�U���[�g�ł��铌�R���Ɉˑ������Ɍ��Ճ��[�g�𓌂ɐL���ɂ́A�����X�����璆���ɔ����ĊC�H���m�ۂ���̂��v���ł������B

��a�쐅�n�ɑ����A���A����ŗ��쐅�n���o�ĐےÎR�w�E�����E�k���E�A�O���֒ʂ����ʖԂ̑��d���ߓ_�ł��铖�n�ɂ́A�ǂ̐_���J����K�R��������B

�@�E���y�т��̗אڒn�e�n�̎�����A�����ْ̍���ޏ��ɋ��ꏊ�Ƃ��ẮA�ߗ̐F���t���Ă��Ȃ�㕌��̒n���K�ł��낤�B 55�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:13.18

���e�`�p �T�W

�p�F�s���_�Ō�����ƁA�E�����͖����ł͂Ȃ��̂��I

�`�F�s���L���ɂ́A���ʁE�����Ƃ��Ɍ��܂܂�Ă��邱�Ƃ����炩�Ȃ̂ŁA���ݒn���ɂ͍̗p���Ȃ����A���ɂ͗p����i�֘A�F��FAQ3�j

�u���S���������ݓ���P���v�̂����A��B�{�������܂ł����P�����������ς݂ł���̂ŁA�s�����߂œ`���I�ȘA���������͕��ː��̛x��Ɉˋ����Ă��A�c�]��1,300�`2,000���ƂȂ�B

�����鰎�24cm�~1,800�ځ��P鰗�432m���Z�ŊT��562�`864km�ɑ�������B

�@�Q�l�l�Ƃ��Ĕ����`���ޗnj�����s�̎O�֎Q�������i�咹���O�j�܂Ńt�F���[�q�H�ƌ���̓��H��̒ʎZ������ƁA���s�q�H�̏ꍇ�T��620km�A��`�n11�ݒ�̏ꍇ�T��793km�ƂȂ�A�Ó��Ȕ͈͂Ɏ��܂�K������B

�u�쎊���n�����s��\���v�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v

�@���A�A�����Ɉˋ������p������ʎZ�����ꍇ

�u��ɕ{�C�H�����v�i���쎮�ɑ���l��v����j�Əƍ����Đ��s�������Ó��ł���B

�@�܂��A���ËI�����萢���̗������

�u�Z���p�ЍC�A�q��������g�ÁB�������R�D���z�}�q�����]�����u�V�ځv

�u�H�����h�N��ᡉK�A���q�����B�������R�R���\�ܕD���}���q���C�Ξ֎s�ˁv

�@�ȏ�48���o�߂ł���B�O���g�ߗ����̗ޗ�ɏƂ炵�A���s�������Ó��ł���B

�@����ɁA����1,300�`2,000����������v60���ŏ�����Ɩ�22�`33�������Łu�t�s�O�\���v�i�����������j�A�u�t���s�O�\���v�i�����g�`�j���Ɛ�����������B

�@�܂��A���m�̓������狗�����t�Z�����Ɛ��肳���ޗႪ�J���[�V���e�B�����i�O���`����j���Ɍ��o����B��L�ʎZ����60����30���������悶��1,800�����A25�������̏ꍇ1,500����������B

�@�ȏ�A���_�Ƃ��Č��ɑς���B�A���A���̎��Z�͎הn�䍑�̈ʒu���Ɏg�p���Ȃ��B

56���{�������j����2019/02/13(��) 12:49:22.97

�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA

���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B

57�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:34.37

���e�`�p �T�X

�p�F�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v

�@�@�̋N�_�͑ѕ��S�ł���I�@�E���ɓ��������Ȃ��I

�`�F�s�����ł���B

�u�쎊�v���u�`�l�ݛ�������C�V���v�Ɩ�������B

�܂�

�P�u�쎊���n�����s��\���v

�Q�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v

�͍\���������ł���A�u�쎊�הn�㚠�v�̋N�_��ѕ��S�Ƃ���Ȃ�u�쎊���n���v�̋N�_���ѕ��S�ɂ�����Ȃ����A���n���ɂ͐��s�݂̂œ���������B

����Ċؒn���s�����A�邵�A���s�������ؒn�Ŕ�������Ȃ����ߑѕ��S�N�_���͐��������Ȃ��B

���e�`�p �U�O

�p�F�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v�̂悤�ȓ����\�L��

�@�@�u���s���s�\���S���v�̂悤�ȗ����\�L�ƍ��݂���̂͂��������ł͂Ȃ����I

�@�@���p������ʂɋL�����̂��B�����̋N�_�͑ѕ��S�ł���I

�`�F���݂͒������Ȃ��B�P�ɏ��̐��x���Ɖ�����̂��Ó��ł��낤�B

�i�������j�������Z�甪�S��\���B�c���k���s�쎡������S�\�����A

�@�@�@�@�@�k�ڈ�ಁA�쎊�����O���s�A�c���ʐ����痢�B

�i���⚠�j���������甪�S��\���B�c�k���s�쎡����玵�S��\�O���A

�@�@�@�@�쎊�^Ḛ��l���s�A�c���ʁu��ɘ��v�\�l�S�Z�\���B

�i�P�C�o���j�������ݓ���S���B�s���s��B

�@�@�@�@�c���k���s�쎡���Z�甪�S�l�\���A�����G�u�ѕɑ�̝Ӂv������S�\���A

�@�@�@�@���k���������s�A���k�o�匎���A�����o�G�T�R���ځB

�i�G�T�R�����j���������ݓ���S���B�s���s��B

�@�@�@�@�c���k���s�쎡���Z�\���s�A���o�P�C�o�A�k�o�o���A

�@�@�@�@���oಁu�v�ɘ��v�E���x�ځB

�@�@�@�@�s�S�P���A�T�����x�B�c�����x�������s�A�S�P���A�ߓ������]�B

�i�匎�����j�������݈��Z�S���B�s���s��B

�@�@�@�@�c�����s�쎡���l�玵�S�l�\���A���������l�\����s�A���o�P�C�o�ځB

�i�Ɩn���j�����������S�\���B

�@�@�@�@�c�����s�쎡������\�ꗢ�A�쎊��闐�n�s�\�ܓ��A�k�o�G���ځB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȏ�A���������j

58�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:55.29

���e�`�p �U�P

�p�F�u�����k��ؚ��A�����P���v

�@�@����͎��������Ƃ����l�����Ȃ��I

�@�@���Ƃ����Ȃ��肪�����������R�𖾂炩�ɂ���I

�`�F���m�̒P�ʌn�����݂���ƋA�[�I�ɏؖ�����Ă��Ȃ��ȏ�A鰎ڎ����ɏƂ炵�Č��Ƃ���ق��Ȃ��B���딭���̌�������͍Ĕ��h�~�ȊO�̈Ӌ`��F�ߓ�B

�@��ʕ͏\�{�ɂ��Č��\����K��������u��S���Ŋv�̐�ʕ��֒�����Ă��ĕs�v�c�͂Ȃ��B�@�u�j�������A�p�Ȉ�\�v�i�����`�j

�@�����́u���l�������v���u�l���������v�Ɠ��`�Ɏg�p����邱�Ƃ�����A���p�ɂ�������L�蓾��B

�@�܂��A�`�z�����̒��v�������̉����ƌ������ꂽ�`�Ղ��L�V�A���ꂪ�K��l�Ƃ��ČŒ肳��A�n�C�R��ƈ����ꂽ�\�����l������K�v������BFAQ58�ɏq�ׂ���2,000���ƍ��Z����Ɩ���痢��������B

�u�����V���c���ɓ������肜��讋�k���ߍs�C�\�A����濊滁E�`���ݗ����فv