「ご飯と具材とを油で炒める」というごく簡単な料理工程ながらもチャーハンを上手に作るのは難しく、実際に作ってみて「米がパラパラにならずにべちょべちょになった」という体験をした人も多いはず。そんなチャーハンの米を炒めるときの「中華鍋の振り方」について、物理学者が研究結果を発表しました。

中華鍋の振り方に関する研究結果を発表したのは、ジョージア工科大学のデイビッド・フー博士の元で学ぶ大学院生のフンタン・コー氏。フー博士は「ほとんどすべての哺乳類が21秒(誤差プラスマイナス13秒)以内でぼうこうを空っぽにできる」という研究で2015年度のイグノーベル物理学賞を、「ウォンバットが立方体のうんちを生成する理由」という研究で2019年度のイグノーベル物理学賞を授賞したという、先鋭的な発想で広く知られている物理学者です。そんなフー博士とコー氏は、料理の中でもとりわけ中華料理の炒め物に関する物理学にお互いが興味を持っていることをある日発見したとのこと。

2人は中華料理の炒め物の中でも、約1500年の歴史を持つというチャーハンを研究課題として選択。チャーハンは、中華鍋を振って中身を浮かせつつかき混ぜながら炒める料理工程でも知られる料理です。中華鍋を振る理由は、タンパク質/アミノ酸が糖分に反応して香ばしさを生み出すメイラード反応の際に、糖分が焦げ付きやすいため。焦げ付きを防ぐためには、素早く腕を振ってチャーハンと中華鍋の接触を減らすことが必要になります。

しかし、中華鍋は重いため、絶え間なく振り続けると体に負担がかかります。過去の研究によると、中華料理のシェフの約64.5%が慢性的な肩の痛みを報告していることがわかっています。このような理由から、2人は中華鍋を振ることに関する運動を研究することがシェフの負担の軽減につながると考えました。

2018年と2019年に2人は台湾と中国の中華料理レストラン5軒を巡って、シェフがチャーハンを作る姿を撮影。「チャーハンを炒める」という一連の工程を「中華鍋の余熱」「材料の逐次投入」「ヘラでのかき混ぜ」「鍋を振って混ぜる」というプロセスに分割して、その中でも最も肩に負担が掛ける「鍋を振って混ぜる」プロセスを解析しました。なお、撮影の際には「テレビの取材ではなく、科学的な研究に関する取材」ということを説明する必要があったと2人は語っています。

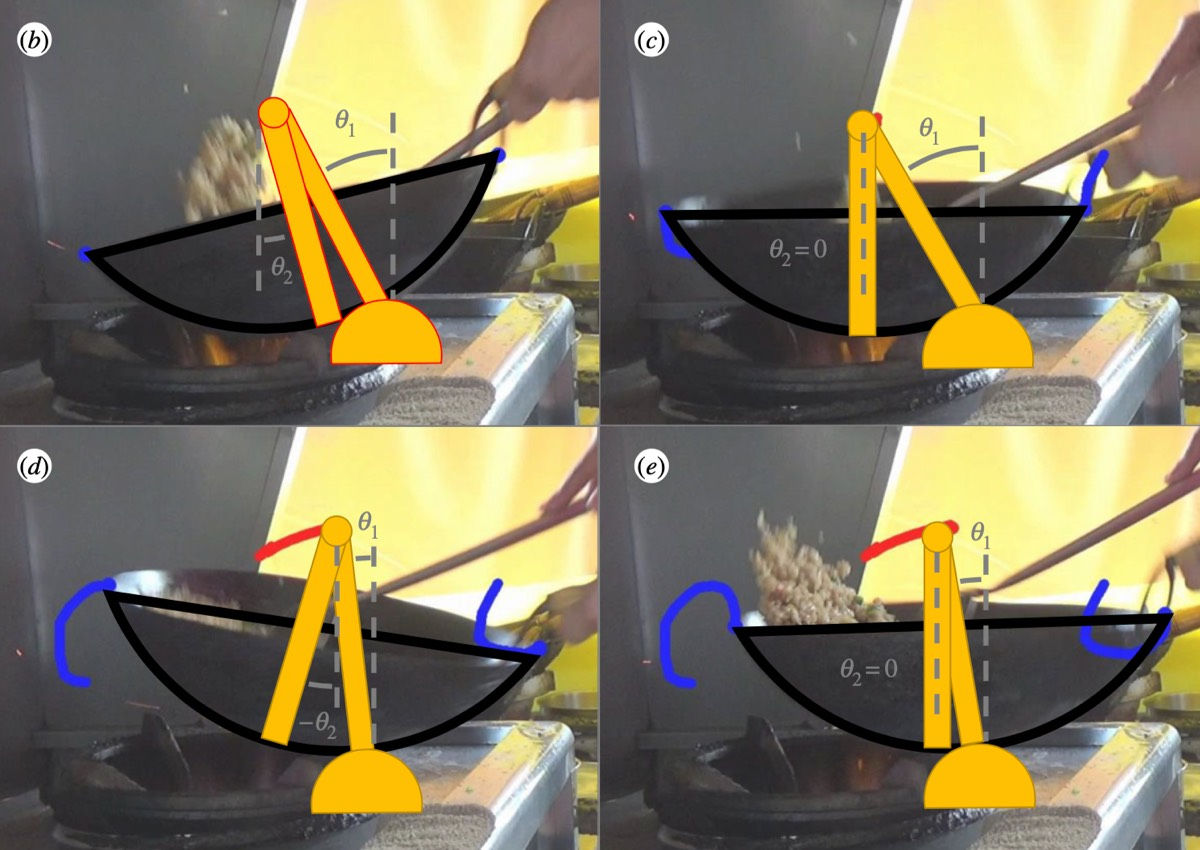

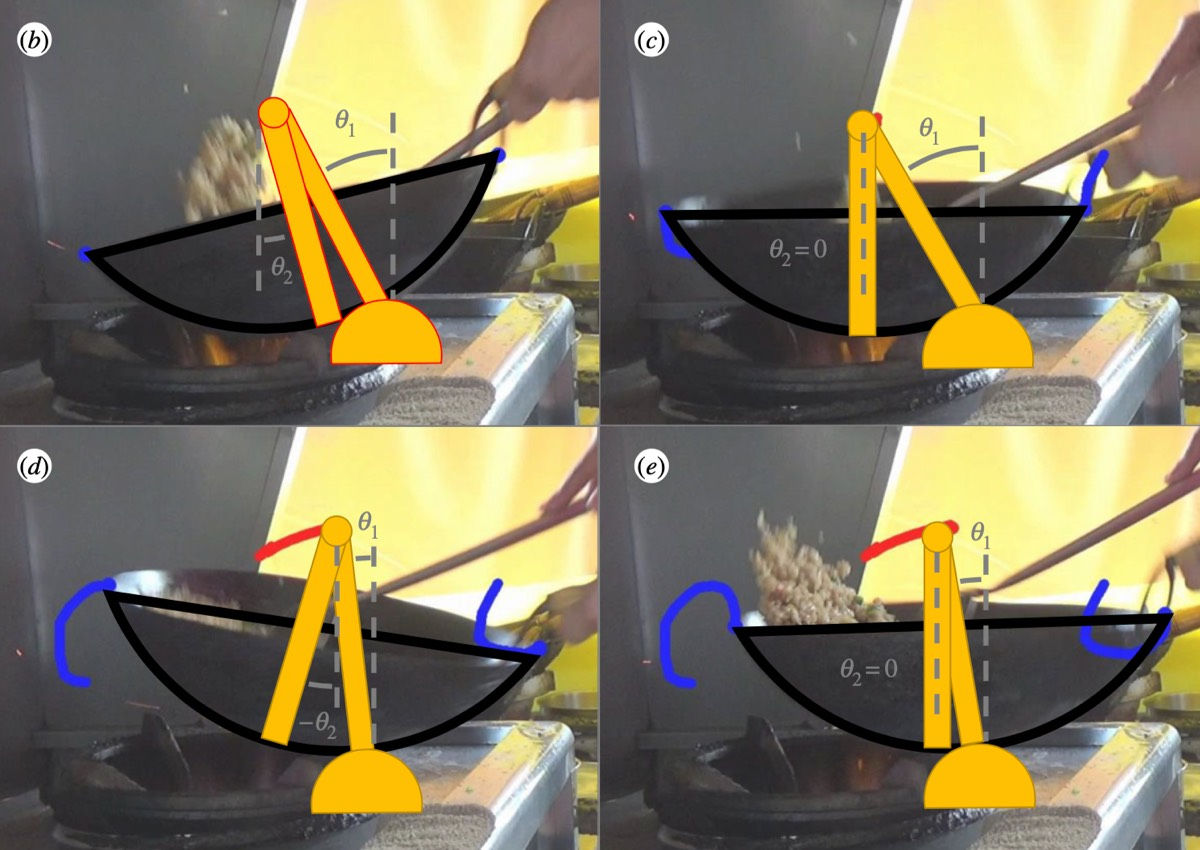

計276回の「鍋を振って混ぜる」プロセスを解析した結果、シェフはシーソーのように鍋を前後に振るということが判明。以下の画像は中華鍋を振るプロセスを細かく分割して図示したもの。左上の(b)は初動にあたる動作で、まずコンロの手前側を始点にして中華鍋を手前に持ち上げています。次の動作は右上の(c)、中華鍋を水平に戻していることがわかります。そこから続けて手前側を下げて初動とは逆向きに中華鍋を傾けていることがわかるのが左下の(d)。最後は中華鍋を水平に戻すと(e)、中身が混ざるというわけです。なお、この一連の動作にかかる時間は1回あたり3分の1秒で、振る回数が増えるごとにスピードは上がる傾向があったとのこと。

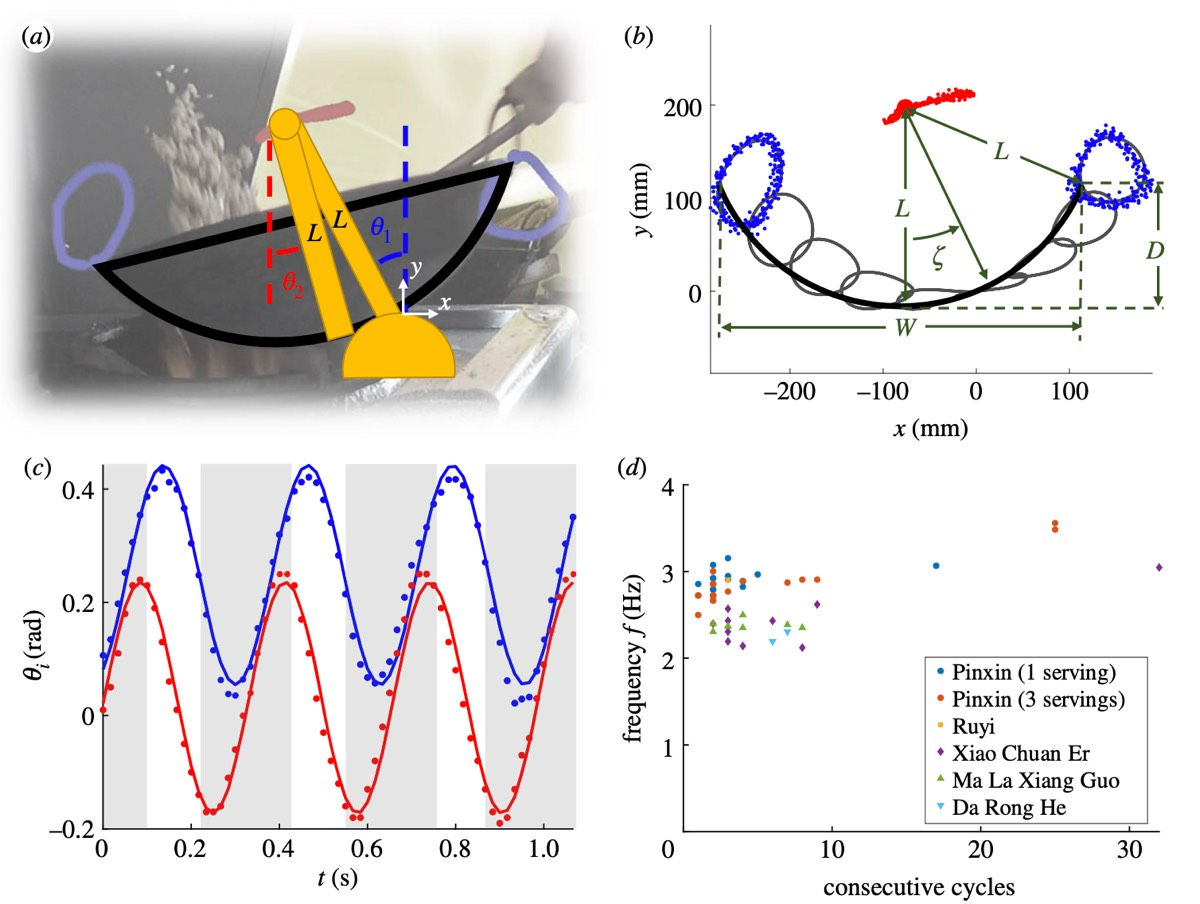

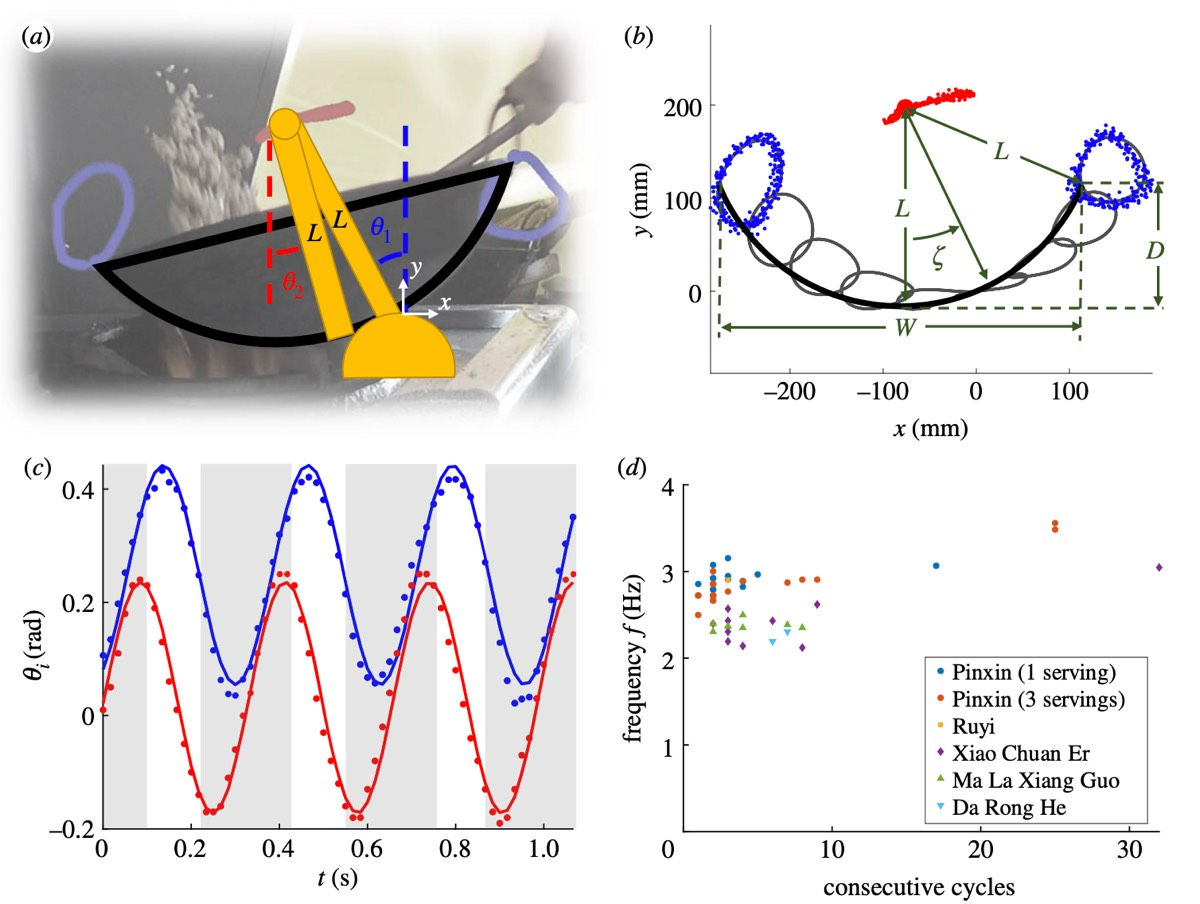

2人は、中華鍋を振る際の一連の動きで変数になるのは角度と時間の2つだとして、角度と時間の関係式を作成して、鍋の動きをモデル化しました。このモデルは、中華鍋を振る際に宙に浮くチャーハンの割合や、チャーハンの浮く高さ、そして鍋の角度を代入することで「チャーハンの軌道」を予測することが可能になりました。

2人はこのモデルを活用して、中華鍋を振る際に「中華鍋を前に傾ける」「中華鍋を奥に傾ける」という2つの動作は独立しており、それぞれ同じ角周波数で動いているものの位相が異なることを発見。一連の分析から、「中華鍋を振る頻度を上げる」または「2つの動作の位相のズレを大きくする」と、チャーハンを混ぜる効果が大きくなると指摘しました。

2人は今回の研究が「炒め物用ロボット」などに役立つと主張しています。テクノロジー系ニュースサイトのArs Technicaによると、回転式ドラムやシーソーのように動く鍋でチャーハンをかき混ぜながら炒めるロボットはすでに存在しているそうですが、いずれも「チャーハンを浮かせる」ということができなかったため、理想的なチャーハンではなかったとのこと。フー博士は、中華鍋を振る動作を自動化できれば、シェフにとって役立つ可能性がある」とコメントしました。

ソース GIGAZINE

https://gigazine.net/amp/20200225-physicists-wok-tossed-fried-rice

画像

中華鍋の振り方に関する研究結果を発表したのは、ジョージア工科大学のデイビッド・フー博士の元で学ぶ大学院生のフンタン・コー氏。フー博士は「ほとんどすべての哺乳類が21秒(誤差プラスマイナス13秒)以内でぼうこうを空っぽにできる」という研究で2015年度のイグノーベル物理学賞を、「ウォンバットが立方体のうんちを生成する理由」という研究で2019年度のイグノーベル物理学賞を授賞したという、先鋭的な発想で広く知られている物理学者です。そんなフー博士とコー氏は、料理の中でもとりわけ中華料理の炒め物に関する物理学にお互いが興味を持っていることをある日発見したとのこと。

2人は中華料理の炒め物の中でも、約1500年の歴史を持つというチャーハンを研究課題として選択。チャーハンは、中華鍋を振って中身を浮かせつつかき混ぜながら炒める料理工程でも知られる料理です。中華鍋を振る理由は、タンパク質/アミノ酸が糖分に反応して香ばしさを生み出すメイラード反応の際に、糖分が焦げ付きやすいため。焦げ付きを防ぐためには、素早く腕を振ってチャーハンと中華鍋の接触を減らすことが必要になります。

しかし、中華鍋は重いため、絶え間なく振り続けると体に負担がかかります。過去の研究によると、中華料理のシェフの約64.5%が慢性的な肩の痛みを報告していることがわかっています。このような理由から、2人は中華鍋を振ることに関する運動を研究することがシェフの負担の軽減につながると考えました。

2018年と2019年に2人は台湾と中国の中華料理レストラン5軒を巡って、シェフがチャーハンを作る姿を撮影。「チャーハンを炒める」という一連の工程を「中華鍋の余熱」「材料の逐次投入」「ヘラでのかき混ぜ」「鍋を振って混ぜる」というプロセスに分割して、その中でも最も肩に負担が掛ける「鍋を振って混ぜる」プロセスを解析しました。なお、撮影の際には「テレビの取材ではなく、科学的な研究に関する取材」ということを説明する必要があったと2人は語っています。

計276回の「鍋を振って混ぜる」プロセスを解析した結果、シェフはシーソーのように鍋を前後に振るということが判明。以下の画像は中華鍋を振るプロセスを細かく分割して図示したもの。左上の(b)は初動にあたる動作で、まずコンロの手前側を始点にして中華鍋を手前に持ち上げています。次の動作は右上の(c)、中華鍋を水平に戻していることがわかります。そこから続けて手前側を下げて初動とは逆向きに中華鍋を傾けていることがわかるのが左下の(d)。最後は中華鍋を水平に戻すと(e)、中身が混ざるというわけです。なお、この一連の動作にかかる時間は1回あたり3分の1秒で、振る回数が増えるごとにスピードは上がる傾向があったとのこと。

2人は、中華鍋を振る際の一連の動きで変数になるのは角度と時間の2つだとして、角度と時間の関係式を作成して、鍋の動きをモデル化しました。このモデルは、中華鍋を振る際に宙に浮くチャーハンの割合や、チャーハンの浮く高さ、そして鍋の角度を代入することで「チャーハンの軌道」を予測することが可能になりました。

2人はこのモデルを活用して、中華鍋を振る際に「中華鍋を前に傾ける」「中華鍋を奥に傾ける」という2つの動作は独立しており、それぞれ同じ角周波数で動いているものの位相が異なることを発見。一連の分析から、「中華鍋を振る頻度を上げる」または「2つの動作の位相のズレを大きくする」と、チャーハンを混ぜる効果が大きくなると指摘しました。

2人は今回の研究が「炒め物用ロボット」などに役立つと主張しています。テクノロジー系ニュースサイトのArs Technicaによると、回転式ドラムやシーソーのように動く鍋でチャーハンをかき混ぜながら炒めるロボットはすでに存在しているそうですが、いずれも「チャーハンを浮かせる」ということができなかったため、理想的なチャーハンではなかったとのこと。フー博士は、中華鍋を振る動作を自動化できれば、シェフにとって役立つ可能性がある」とコメントしました。

ソース GIGAZINE

https://gigazine.net/amp/20200225-physicists-wok-tossed-fried-rice

画像